-

暮らしのアイデア

ギリシャ神話で楽しむ冬の星座鑑賞

- #冬の星座

- #ギリシャ神話

- #星座鑑賞

SHARE

空気が澄んで星空が鮮やかに見える冬は、星座や天体鑑賞のベストシーズンです。お子さんや家族と一緒に冬の星座をもっと楽しんでもらえるように、天文研究家の浅田英夫さんにオリオン座など冬の代表的な星座の紹介とそれぞれの星座にまつわるギリシャ神話についてお話を伺いました。

星座の起源は、約5000年前のメソポタミアの羊飼いたち

いったい人類は、いつから夜空の星に絵を描き、物語を見出すようになったのでしょうか。星座は今から約5000年前、古代文明が生まれたメソポタミア地方(現在のイラク)で羊飼いをしていたカルディア人たちがつくったのが起源と言われています。まず現在の星占いに登場する黄道(太陽の見かけ上の通り道)12星座が生まれ、その後だんだんと周りにも広がっていきました。夜空に描かれるようになっていった星座は、地中海で貿易を行っていたフェニキア人たちによってギリシャに伝わり、そこで土地の伝承と融合することで新たな物語となり、ギリシャ神話が誕生することになります。そして2世紀になると、ギリシャの天文学者プトレイマイオスは、ばらばらだった星座を整理して48個にまとめ、天文学の本に発表します。さらに17世紀大航海時代が始まると、まだ星座がなかった南天の星空にドイツのバイエルやフランスのラカイユが新しい星座をつくりました。これがきっかけとなって、以降天文学者たちが勝手に星座をつくるという星座ブームが起こり、星座の数はあっという間に100個を超えてしまったのです。しかし19世紀になってドイツのボーデが星座に境界線を引いたことで、このブームに終止符が打たれます。そして1930年の国際天文学連合総会で、世界的に星座を統一する案が可決され星座の数は88個に決まり、東西と南北の線によってしっかりと星座の境界線が引かれました。それと引き換えに、たくさんの新設星座が消える運命となったのです。

星座を形づくる恒星は、色と明るさで特徴をつかむ

夜空を見上げると、いろいろな色の星が光っていることに気がつきます。星には、地球のように太陽の光を反射して光っている惑星、太陽のように星そのものが光っている恒星があります。惑星の色は、惑星表面の色がその星の色になりますが、恒星の色の違いは、その表面温度と関係があります。たとえば、炭に火を付けたとき、付いたばかりのときは赤黒い光を放っていますが、空気を送ってよく燃えるようにすると次第に黄色い光を放ち、やがて白っぽく輝きます。恒星の見かけ上の色もこれと同じで、表面温度が低い恒星は赤く、高い恒星は青白っぽく見えるというわけです。

また星には、1等星、2等星というように明るさによって等級付けがされていますが、星の明るさを初めてランク付けしたのは、ギリシャの天文学者ヒッパルコスでした。決め方は、とくに明るい星を一等星、肉眼で見ることのできる一番暗い星を6等星として6段階に分けた簡単なものでした。19世紀になってジョン・ハーシェルは、1等星と6等星の間では約100倍の明るさの差があることに気が付きました。すると1等級違うごとに明るさがおよそ2.5倍違うことになるのです。このように基準が決まったことで、1等星より明るい星や、逆に6等星より暗い星の等級も決められるようになりました。全天で1等星より明るい星は21個、市街地でも見える3等星までで280個ほど、肉眼で見える6等星までとなると6000個を数えます。

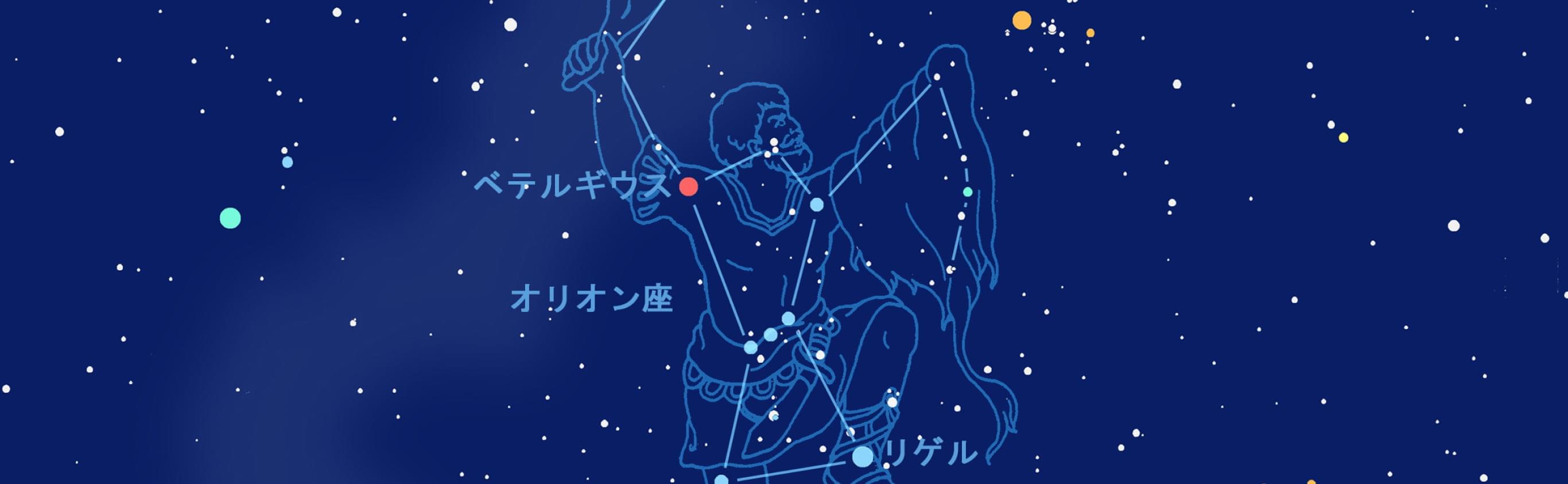

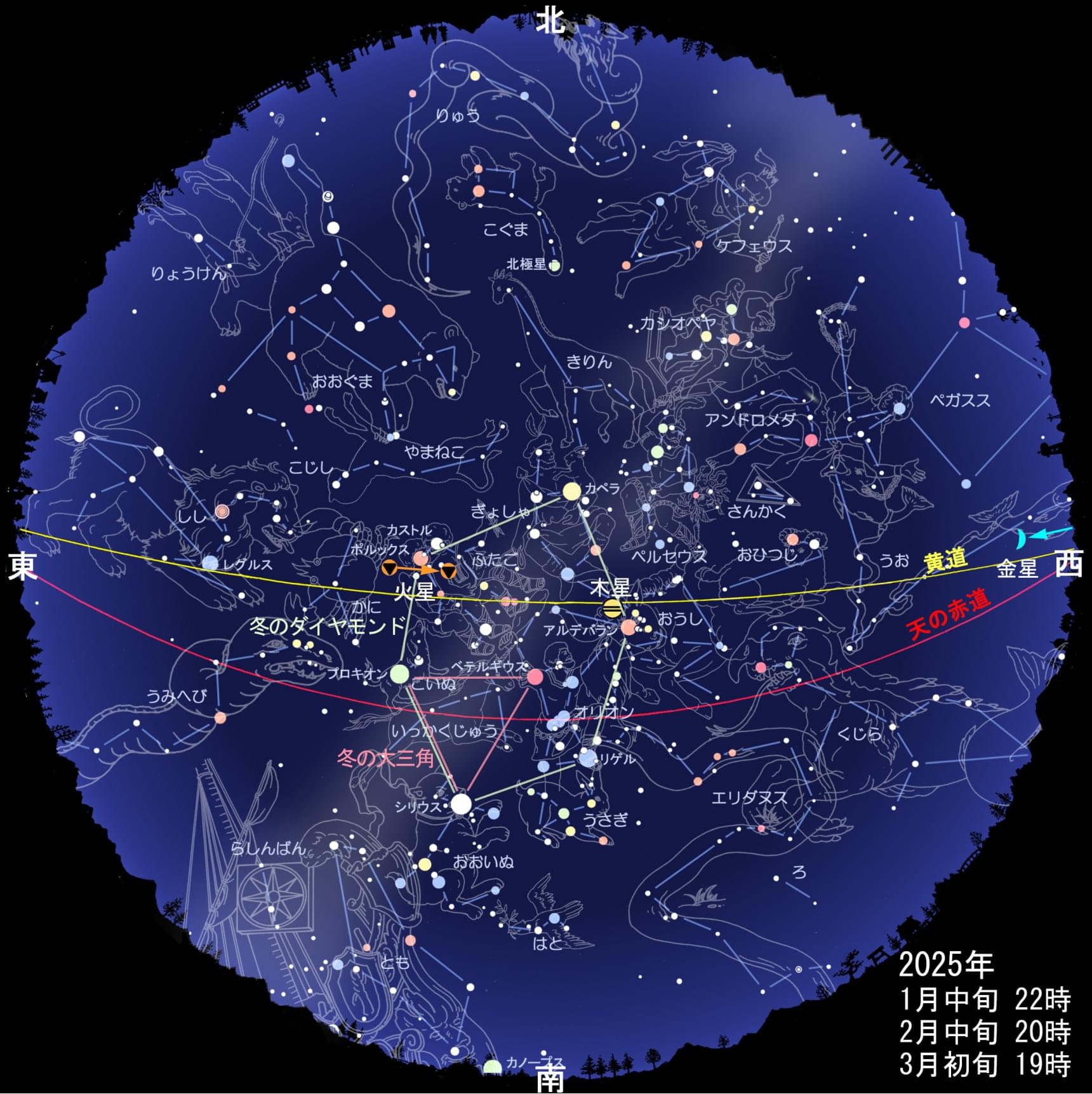

冬の星座鑑賞は、冬の大三角とダイヤモンド探しから

冬が星座や天体観測のベストシーズンと言われる理由は、全天で21個しかない1等星のうち8個も見ることができることにあります。冬の夜空を見上げると、まずオリオン座が目に入ってくるでしょう。オリオン座には、赤いベテルギウスと白いリゲルというふたつの一等星があります。日本では、赤の平家星、白の源氏星と言われることもありますが、この特徴のあるオリオン座を起点にして冬の星座の位置をつかみやすいでしょう。つぎにオリオン座のすぐ近くに全天の星の中で1番明るいおおいぬ座のシリウスがすぐ見つかると思います。小学校の理科の教科書で習う「冬の大三角」は、このオリオン座のベテルギウス、おおいぬ座のシリウス、そしてこいぬ座のプロキオンの3つの一等星を結んでできる3角形です。さらにその三角形を覆うように、4つの1等星、ふたご座のポルックス、ぎょしゃ座のカペラ、おうし座のアルデバラン、オリオン座のリゲルを結んでできる6角形を「冬のダイヤモンド」と呼びます。冬の夜空を見上げるときは、まずきらびやかな一等星たちを結んだ大きな図形を描いてみることから始めると、星座が見つけやすくなるかもしれません。また忘れてしまいがちですが、地平線すれすれのところにじつは一等星がもうひとつあります。これは滅多に見られない星でカノープスという8個目の一等星です。中国では南極老人星と呼ばれ、この星を見ることができれば長生きできると言われる縁起のよい星、日本では七福神の寿老人にたとえられています。滅多に見られないと言われる理由は、地平線からの高さがおよそ2度しかないからなんです。夜空に向かって腕伸ばし、親指を立てたその爪の幅がおよそ2度。だから本当に地平線すれすれの所にちらっとしか見えません。東京などの都心では高いビルに登って幻のカノープスを探すというマニアックな会が行われています。

つづいて、冬の代表的な星座の紹介とそれぞれの星座にまつわるギリシャ神話のエピソードについてご紹介していきましょう。

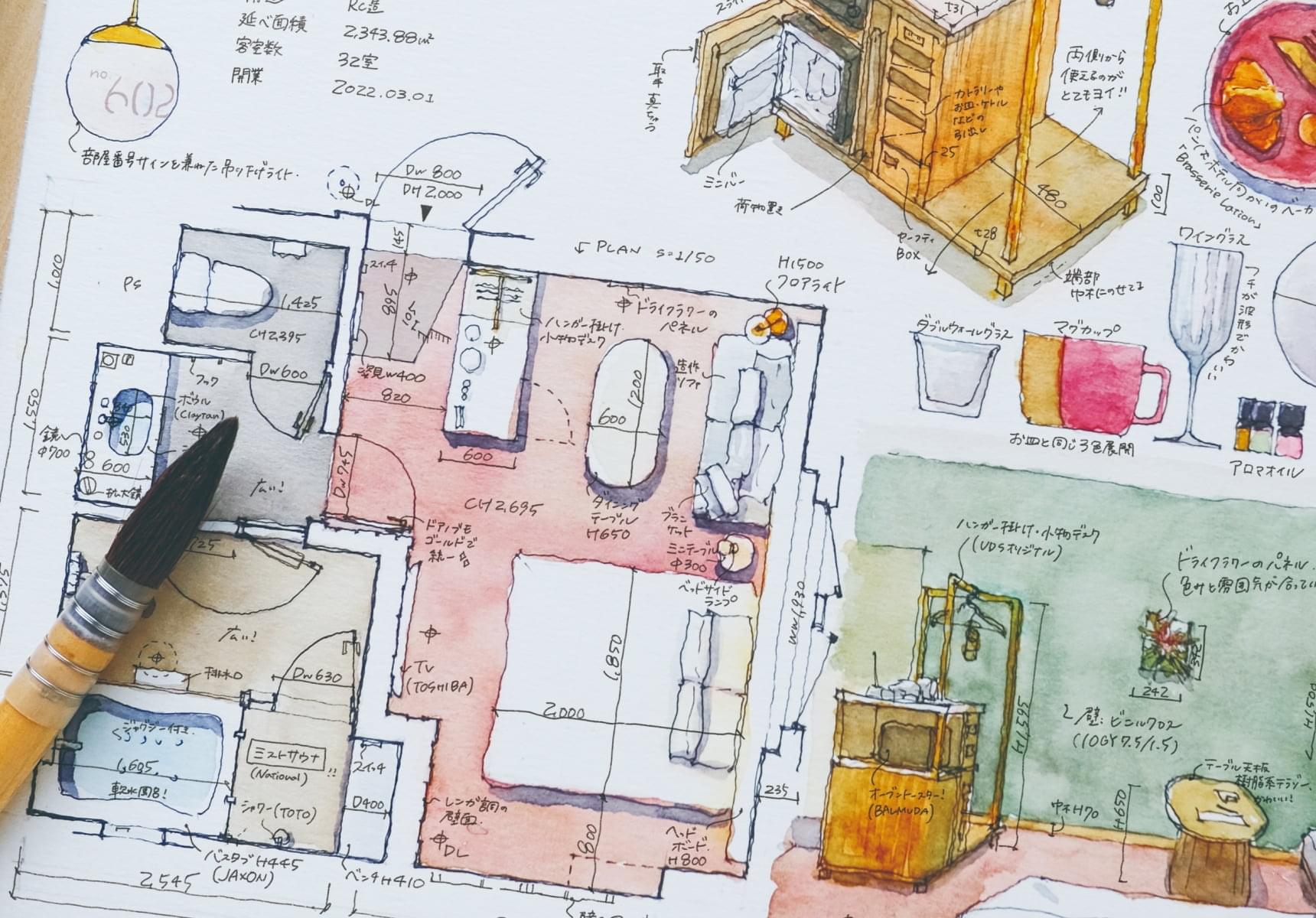

【オリオン座】冬の夜空の主役。狩人オリオンを襲った悲劇とは

澄み渡った冬の夜空の中でもひときわ目立っているのがオリオン座です。棍棒を振り上げた腕元に赤く輝く一等星ペテルギウス、勇ましい足元で白く輝く一等星リゲル。腰回りには、右肩上がりに一直線に三つの二等星がベルトを結ぶかのように等間隔に並んでいます。黄道からはずれているため12星座に入れませんでしたが、全天を見渡しても一番格好良い星座であることは間違いないでしょう。

そんなオリオンは、ギリシャ神話では偉大な狩人として描かれています。月の女神アルテミスは勇敢なオリオンが大好きですが、アルテミスと双子の兄弟であるアポロンは、野蛮なオリオンが大嫌い。ふたりはいつもそのことで喧嘩をしていました。ある日、遠くの海を泳いでいるオリオンを見つけたアポロンは、弓の上手なアルテミスに「沖を泳いでいる獣を弓で射ることができるかな」と挑発するように言うと、まさかその獣の皮をまとったのがオリオンだとは知らないアルテミスは「お兄様、そんなこと簡単ですわ」と言うが早いか、弓をかまえて狙いを定め、放った矢は見事に命中してしまったのです。砂浜に打ち上げられたオリオンの変わり果てた姿を見てアルテミスは、自分の愚かさを嘆き悲しみ、自分の仕事である夜を照らすことさえ忘れてしまいます。困り果てた大神ゼウスは、アルテミスが夜を照らすときに天の道(月の通り道)の近くに、オリオンを星にして上げ、月に一度は二人が逢えるようにしたといいます。

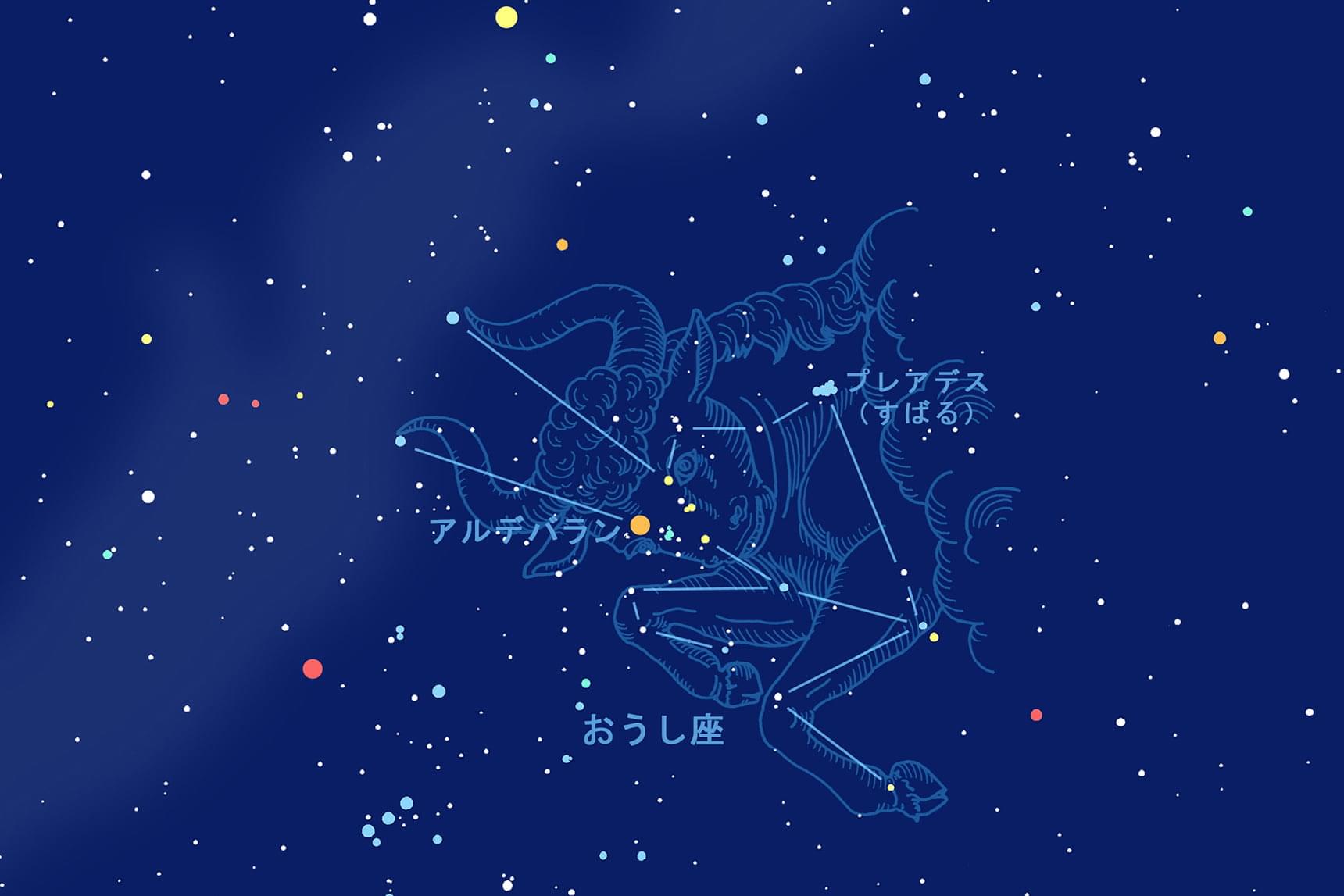

【おうし座】王女エウローペを求めて、雄牛に姿を変えたゼウス

オリオンを赤く充血した目、赤く光る一等星アルデバランがにらむように冬の星座のトップを切って東の空に登場するのがおうし座です。ギリシャ神話では、このおうし座の正体として意外な人物が登場します。

野原で花を摘んでいるフェニキアの美しい王女エウローペ。その姿に一目惚れしてなんとかエウローペを恋人にしたいゼウスは、自分がゼウスだと悟られないようにするために、真っ白な雄牛に変身してエウローペに近づいたのです。突然現れた大きな雄牛に、はじめは驚いたエプローペでしたが、おだやかな物腰ですり寄り、優しげな眼差しで見つめる瞳に心を許してしまいます。そして誘われるままに雄牛の背中に乗ってしまいました。すると雄牛は突然走り出して海に飛び込んだのです。エウローペは振り落とされないように雄牛にしがみつくのがやっと、雄牛は地中海を渡り、やがてクレタ島に到着しました。もとの姿に戻ったゼウスは愛を告白し、ふたりは甘い生活を送りました。将来クレタ島の王となるミノスを産むことになります。またエウローペの名前は、ヨーロッパ(Europe)の呼び名として後世に残ることになりました。

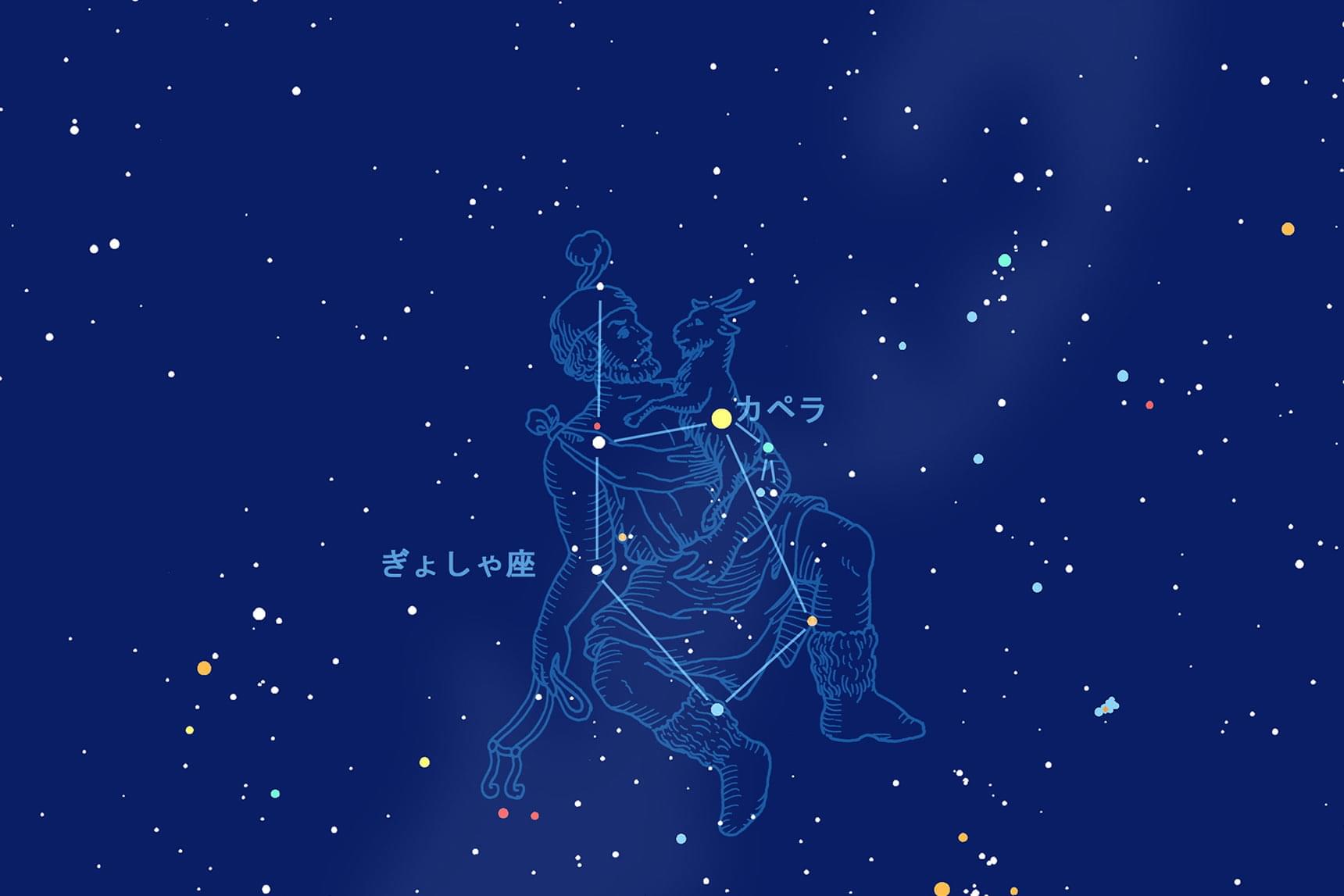

【ぎょしゃ座】その姿は、足が不自由だったエリクトニオス王がモデル

秋が深まる10月下旬から北東の地平線上に姿を見せ、5月下旬に北西の地平線に沈むまで秋冬春の3シーズン鑑賞できるぎょしゃ座は、クリーム色の一等星カペラと4つの星がつくるいびつな五角形が目印です。そんなぎょしゃ座のモデルとなったのは、アテネのエリクトニオス王です。

エリクトニオスは、知恵と戦いの女神アテナと、生まれつき足が不自由な鍛治の神ヘファイストスの間に、あまり幸せとは言えない形で生まれました。エリクトニオスも父親と同じで、生まれつき片足が不自由だったのです。それでも女神アテナは、エリクトニオスをとてもかわいがり、アクロポリスの神殿で自分の手で大切に育てました。やがて成長したエリクトニオスは、母親のアテナが守護する都市、アテネの王になりました。ところが足が悪くて歩くのも不便だったため、4頭の馬が引く車椅子のような戦車をつくり、それに乗って街を見回ることにしたのです。その凛々しい姿に感心したゼウスは、エリクトニオスを天に上げて、ぎょしゃ座にしたといいます。星になったエリクトニオスは、左手に子羊を抱いていますが、動物好きなエリクトニオスの優しい心を表す姿なのです。

【ふたご座】神と人。かわいい双子の明暗を分けた宿命とは

2月も下旬になり、オリオン座が西に傾き始める頃、天頂近くにふたつの明るい星が仲良く並んでいるように見えます。金色と銀色の美しいふたつの星を持つ星座は、双子の兄弟を描いたふたご座です。

このかわいい双子の兄弟は、大神ゼウスが変身した美しい白鳥とスパルタ王妃レダが産み落とした卵から誕生しました。カストルとポルックスと名付けられたふたりは、すくすくと成長し、カストルは乗馬の名手に。ポルックスは拳闘の達人となったのです。ある日ふたりは、イダスとリュンケウス兄弟を相手に戦うことになりました。ところが相手も相当強く、カストルは健闘むなしくイダスに敗れ、亡くなってしまったのです。兄の死を目の当たりにしたポルックスは、自分も死を覚悟して命がけで勇敢に戦いますが、イダスが投げた石が頭に当たっても、リュンケウスに槍で突かれても、死ぬことができないのです。じつは、同じ双子でもカストルは人の子として、ポルックスは神の子として生まれたのでした。この時、初めてゼウスから自分が神の子と知らされたポルックスは、兄弟の運命の違いに嘆き悲しみ、ゼウスに頼み込んで、ふたり一緒に天に上げて星にしてもらったといいます。銀色に輝く兄のカストルは1.6等星、金色に輝く弟のポルックスは1.2等星と兄より目立っているのは、神と人の違いを表しているのでしょうか。

【おおいぬ座】必ず捕まえる猟犬と絶対に捕まらないキツネの勝敗は?

オリオン座の腰回りの三つ星を南東にたどっていくと、青白い光を放つひときわ明るい星が目に入ります。その星は、あまりの明るさから「焼き焦がすもの」という意味のシリウスと名付けられ、おおいぬ座の鼻先でどの星よりもキラキラと輝いています。ギリシャ神話でおおいぬは、クレタ島のミノス王から贈られた宿命をもった猟犬レラプスとして描かれています。

ある日、国中の畑や牧場を荒らしまわる大ギツネが現れ、瞬く間に国中の畑や牧場は荒廃してしまいました。この大ギツネをなんとか捕まえようと、罠を仕掛けたり猟師を繰り出したりしましたが一向に捕まりません。じつはこの大ギツネ、絶対捕まらないという運命を持ったキツネだったのです。そこで放たれたのが、狙った獲物は逃さずに捕まえるという宿命を背負った猟犬レラプスでした。かくして絶対獲物を捕まえる猟犬と絶対捕まらないキツネとの戦いが始まったのです。しかし、いつまで経っても勝負はつきません。その様子を天から見ていた大神ゼウスは呆れ果て、2匹とも石にしてしまいました。そしてレラプスだけ天に上げて星にしたといいます。

【こいぬ座】主人を鹿に変えられてしまった猟犬たちの悲劇

シリウスのあるおおいぬ座の前を、ちょこちょこと歩くようにかわいらしく純白に光るのが、控えめな一等星プロキシオンをもつこいぬ座です。ギリシャ神話にこいぬが登場するのは、狩人と猟犬の悲劇の物語です。

狩の名手であるアクタイオンは、毎日猟犬たちとともに鹿狩りに出かけるのが日課でした。ある日の昼下がり、いつものように鹿を追って行くうちに、いつの間にか森の奥深くに入り込み、気が付くと女神アルテミスの谷に迷い込んでしまっていました。月と狩りの女神アルテミスは、狩りに疲れると、お供のニンフたちとともにこの谷の泉で水浴びをするのです。茂みの向こうから聞こえてくる女性たちの声に誘われるかのように覗き込んでみると、女神アルテミスが数人のニンフたちと水浴びをしているところでした。裸で水浴びしている姿を見られたアルテミスは、驚き慌ててしまいアクタイオンに呪いをかけてしまったのです。するとアクタイオンの姿は、見る見るうちに鹿に変わり、叫び声はいつしか鹿の呻き声になっていました。その声を聞きつけた猟犬たちは、まさかその鹿が主人だとは気づかずに噛みついて仕留めてしまい、主人が帰ってくるのをいつまでも待っていました。その姿を哀れに思った女神は、猟犬の1頭を天に上げて星にしました。

冬の星座にまつわるギリシャ神話はいかがだったでしょうか。ギリシャ神話はときに残酷で、神なのにゼウスはいったい何をしているんだと、奇想天外な物語に驚くことも多いですが、古代ギリシャの人々と何千年の時を超えて同じ星座を見上げ、物語を紐解いていくことは想像力を刺激する素敵な体験にきっとなるはずです。厳しい寒さが続きますが、庭やベランダで、お子さんやご家族と一緒に冬の夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。