-

暮らしのアイデア

書店主に聞く、住まいづくりにまつわるおすすめの本5選

- #住まいづくり

- #断熱

- #雑誌

SHARE

住まいづくりで参考にするものといえば、InstagramやPinterest、YouTubeといったSNSから得る写真や動画が現在の主流です。一方で「どんな住まいが理想か、自分はどんな暮らしをしたいのか?」とじっくり考えるうえでおすすめしたいのが、古今東西さまざまな本。建築家が綴る本や暮らしにまつわる本に向き合い、ページをめくり、読み返す中で、求める暮らしや住まいの形を深める時間を持てるのではないでしょうか。今回は自身も家づくりを経験した書店主に、住まいづくりにおすすめの本を聞きました。

住まいづくりを体験した書店主、青木圭さん

お話を伺ったのは、「旅とアート」をテーマにした新刊書店「ch.books(チャンネルブックス)」の店主でグラフィックデザイナーの青木 圭さん。長野市で生まれ育ち、雑誌が好きだったことからデザインの道を志して都内の美術系大学へ。30歳を目前にUターンし、出版社勤務を経て2011年に元同僚と共同でch.booksをオープンしました。元写真店の建物をリノベーションした店舗の2階にデザインと編集の事務所を構え、デザイナーと書店主の二つの顔を持っています。

ch.booksの店内。吹き抜けを通じて2階のデザインと編集の事務所につながっています

写真集やエッセイ、紀行本、雑誌など多彩な本が並ぶ店内。中央の黒い表紙の本は野沢温泉スキークラブの100周年記念誌で、青木さんがデザインを手掛けたもの

青木さんが自宅を新築したのは2019年のこと。当初は築40年ほどの実家を改修予定だったそうですが、

「見積もりが思っていたより高いな……と思っていたら、大工さんに『これくらいかけるなら建て替える方がいい』とアドバイスされて、新築に切り替えることにしたんです。とはいえ改修のために提案してもらっていた間取りが気に入っていたので、プランはほぼ変えませんでした」

平屋の住まいは庭に面した明るいリビング&ダイニングキッチンを中心に、寝室とつながる書斎、広いウォークインクローゼット、将来は子ども部屋にもなる個室をレイアウト。庭とデッキテラスは、お子さんたちの遊び場として大活躍しています。

青木さんの自宅。ワンルームのリビング&ダイニングキッチンを住まいの中心に。板貼りのアクセントウォール、ウォールナット材のフローリングやラフな合板で仕上げた天井など、木の色を組み合わせてデザイン(写真提供:青木圭さん)

「家にいるときは、基本的に家族みんなリビングかダイニングで過ごしています。家を建てて良かったなと思うのは、やっぱり子どもを育てる環境ですね。夜泣きをしたり走り回ったりしても、集合住宅のようにご近所に気を使うことがないですから。アウトドア空間を楽しむようになったのも、家を建ててから。デッキテラスを作ったことで、植物を育てることが趣味になりました。庭も広いので、子どもたちが遊べるようにホームセンターで芝生を買ってきてDIYで敷いたり、家庭菜園でローズマリーやルッコラを育てて料理に使ったりしています。仕事や遊びで忙しくて、なかなか管理が追いつかないのですが(笑)」

室内の写真を見せてもらうと、すっきりと整頓された印象。「僕も奥さんも、物が多いのがあまり好きじゃないから」と青木さん。納戸やパントリー、ウォークインクローゼットなど収納スペースが多いことも片付いている理由です。「広いウォークインクローゼットは、設計時に真っ先に希望したものの一つです。家族4人の1年分の洋服をTシャツからボトムまでハンガーでかけられるようにしているので、衣替えも畳む手間もいらない。洗濯物を畳むのが嫌なので(笑)、本当に楽です」

南側の庭とデッキテラスは、子どもたちの遊び場や植物を育てるスペースとして活用。手前が菜園スペースで、現在はアスパラを栽培中(写真提供:青木圭さん)

住まいづくりで楽しかったのは、国内外さまざまな住宅の写真を参考にデザインのイメージを膨らませた時間。タイルやフローリング、ペイントなど「こういうデザインもあるのかと、新しい発見がたくさんありました」と振り返ります。

そんな青木さんにとっての本は、住まいづくり、そして日々の暮らしを楽しくするうえでさまざまなヒントを与えてくれる存在です。自身が住まいづくりで参考にした本や、暮らしを彩るおすすめの本を紹介していただきました。

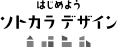

店内で取材に応じる青木さん。自宅の図面を見ながら

建築家と家を作る醍醐味を知る

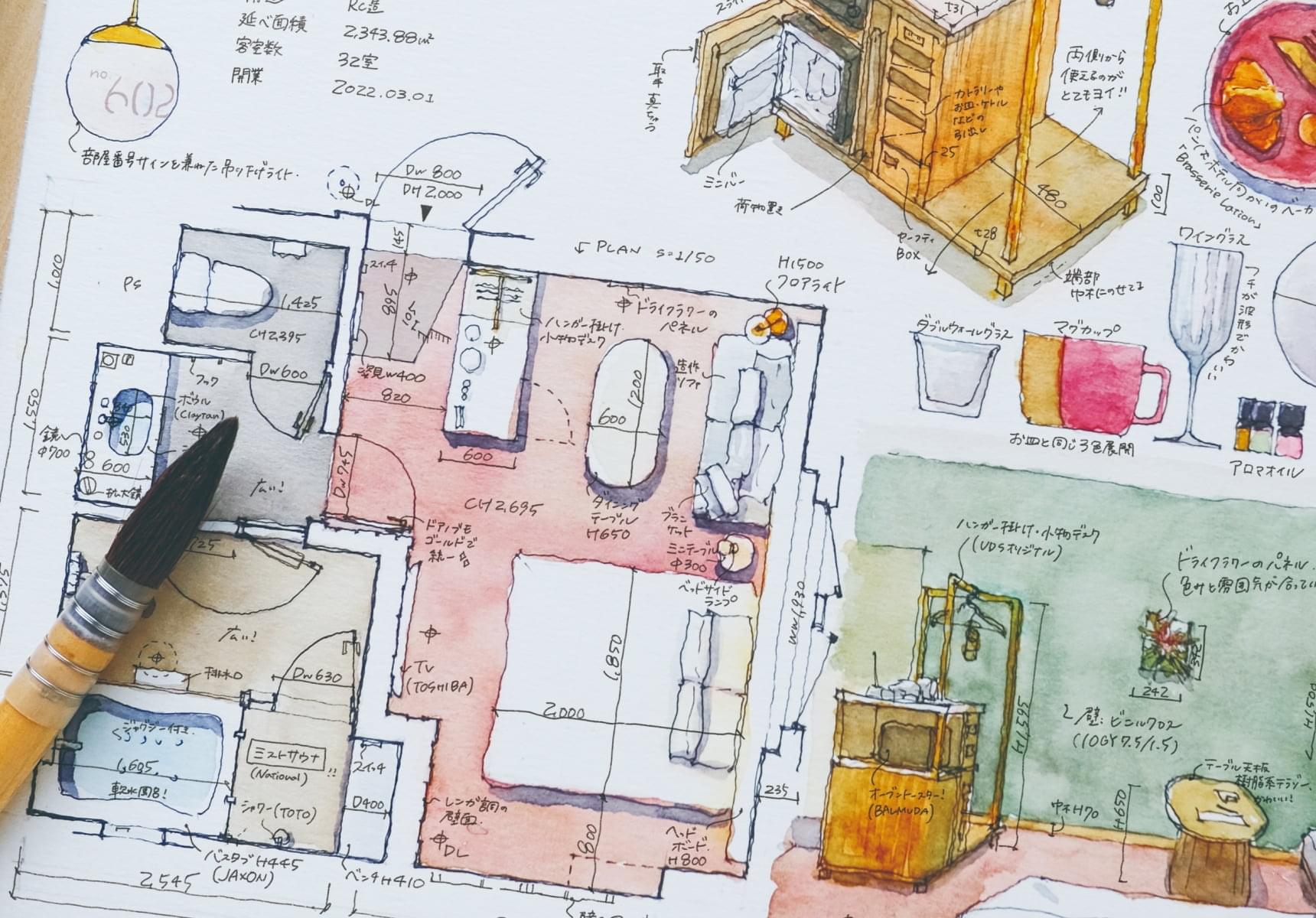

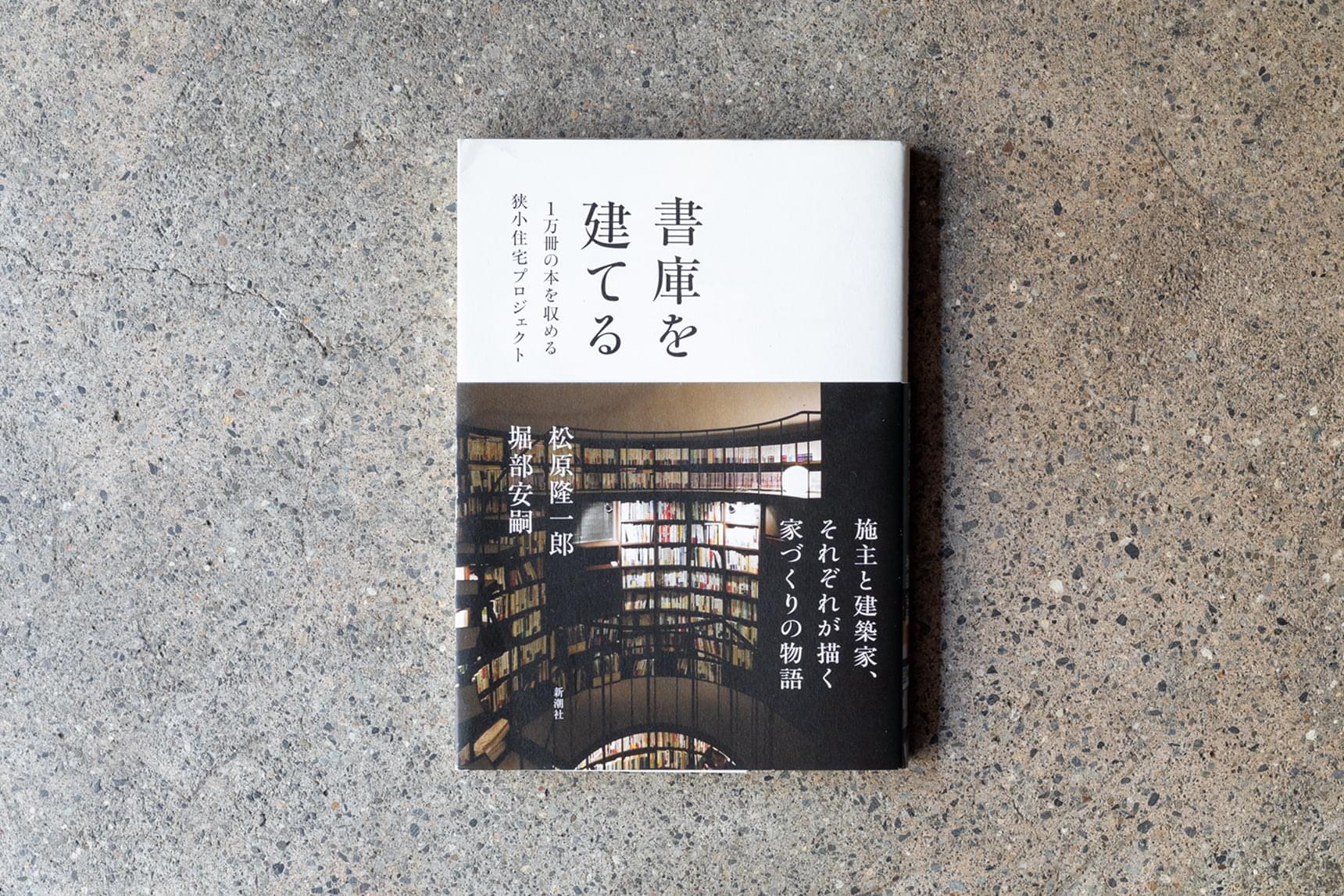

「書庫を建てる―1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト―」

わずか8坪の敷地に、1万冊もの本を収める狭小住宅を建てる経過を綴ったドキュメント。オーナーである社会経済学者の松原隆一郎さんと、設計を手掛けた建築家の堀部安嗣さんの出会いから完成までを、二人の視点から交互に描きます。

「オーナーの松原さんが実家を売却し、先祖代々の仏壇と自身が所有する1万冊の本を収める建物を建てるプロジェクトのドキュメントです。往復書簡のような構成で、小説みたいに面白く読めるんですよ。写真や堀部さんの手書き図面も豊富に載っていて、めくっているだけで楽しい。松原さんは職業柄もあってか、例えば蔵書をジャンル別に膨大なリストにまとめて収納方法を相談したり、災害時の影響を考慮したりと、すごく細かな相談や疑問を投げかけるんです。それに対して堀部さんが建築的な視点で答えていく。その高度な応酬が、読んでいてすごく面白い。建築家と家を作るってこんなに密度高くできるんだというか、僕も施主としてもっと勉強すればこんな風に質の高いやり取りができてより楽しかったのかなと、ちょっと後悔しました(笑)」

建築家の堀部安嗣さんによる手書きの図面やスケッチを掲載。住まいづくりの途中経過も知ることができる興味深い内容です

「初期プランから具体的なやり取りを経て第二プラン、第三プランへと変化していく経緯をたどることができるんですが、面白いのが最終提案で、堀部さんがそれまでと全然違うプランを出してくるんですよ。それを受け取った松原さんの気持ちを読んで、その後に堀部さんがなぜそのプランを出したのかを読むと、なるほどと感じる。僕もデザインの仕事をしている中で『クライアントの要望はこうだけど、全然違うこんなデザインを提案してみようか』と思う瞬間がたまにあるんです。そういうことがまさにここにあって、作り手に共感できる部分もありました。それから松原さんが『長男が実家から離れる時、実家はどうなるのか』ということも綴っていて。それはいずれ僕自身にも自分の子どもにも降りかかることだから、興味を引かれた部分ですね」

キッチンに立つことが楽しくなった一冊

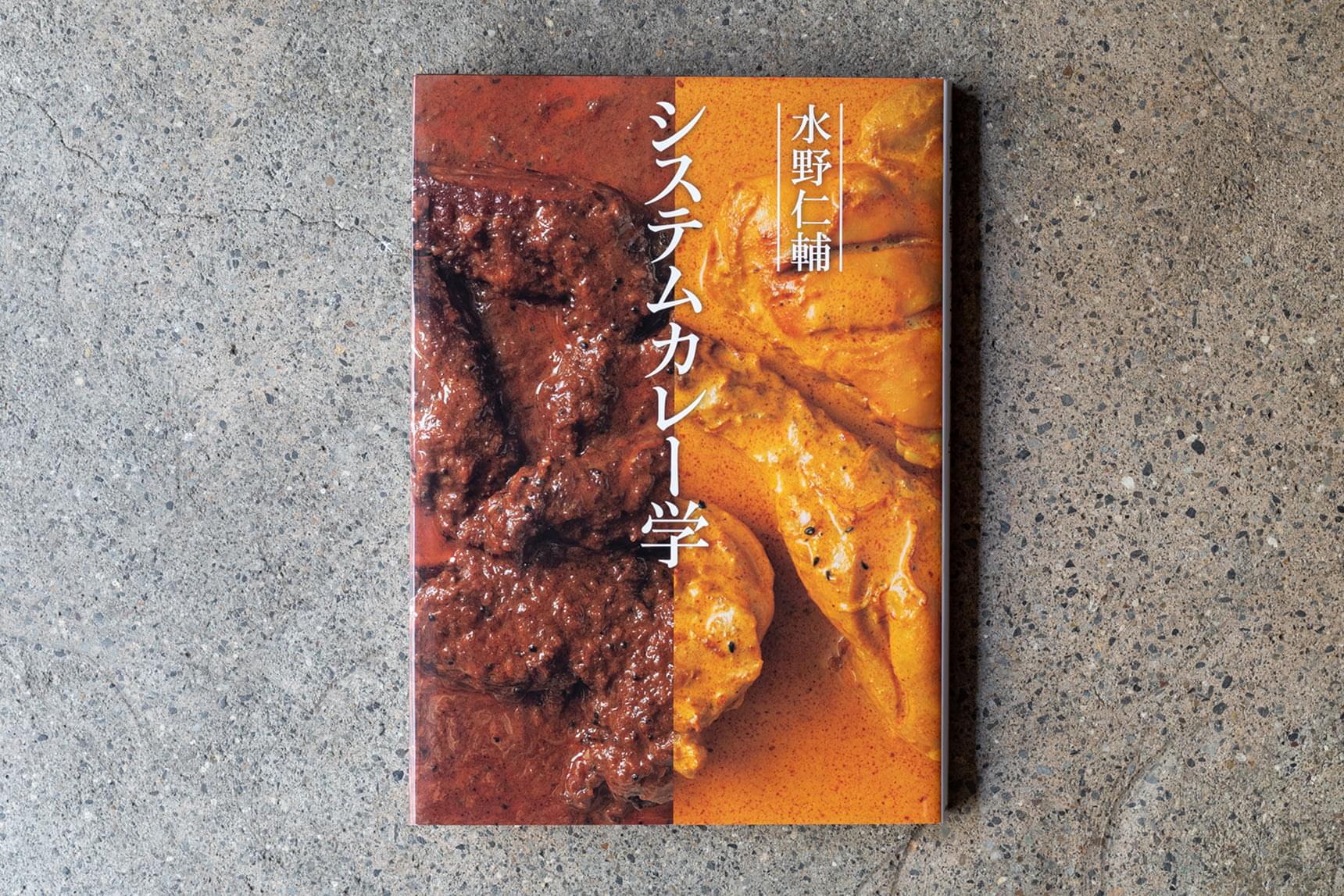

「システムカレー学」

家を建ててから料理をする機会が増えたという青木さん。新たな趣味になったのがスパイスカレー作りです。最近参考にしているのが、カレーやスパイスの専門家である水野仁輔さんのこの本。

「真新しいキッチンって、やっぱり使ってみたいじゃないですか。料理が得意なわけじゃないけど何かいいメニューないかなと思って、ちょうどブームだったスパイスカレーを作ってみたら、これが楽しかったんですよ。おいしいし、家族も喜んでくれるから一石三鳥。うちはオープンキッチンなので香りが家中に広がるけれど、それも醍醐味かな。スパイスを工夫すれば子どもも食べられるので、我が家の定番メニューになりました。お父さんの料理といえば餃子だとか、昔は決まったイメージがありましたよね。スパイスカレーはそれに続く存在かもしれない。色んな種類のスパイスの瓶を並べて配合する面白さがプラモデルに近い感覚で、ハマる人が多いんじゃないかな」

食欲をそそる写真が魅力。大判サイズのハードカバー仕様で、眺めるだけでも楽しめます

「水野仁輔さんのカレーの本は何冊か持っていますが、この本がすごいのは、どんなカレーにも応用できる“ゴールデンルール”を確立しているんですよ。例えばルール1が『ホールスパイスを炒めて香りを生む』、ルール2が『玉ねぎを炒める』。こうしたルールが7つあって、“タイ風チキンカレーは何番と何番を使う”というように組み合わせていくシステムなんです。応用すれば、理論上は2187種類のカレーを作れるという。料理の楽しさって環境によっても変わりますよね。我が家は納戸を作ったことで、保管場所があるから毎年味噌を手作りするようになりました。友人の家に集まって、何家族かで300kgぐらい仕込むのが恒例行事です。こうした遊び方も、家を建ててから知ったことですね」

センスは鍛えられることを教えてくれる

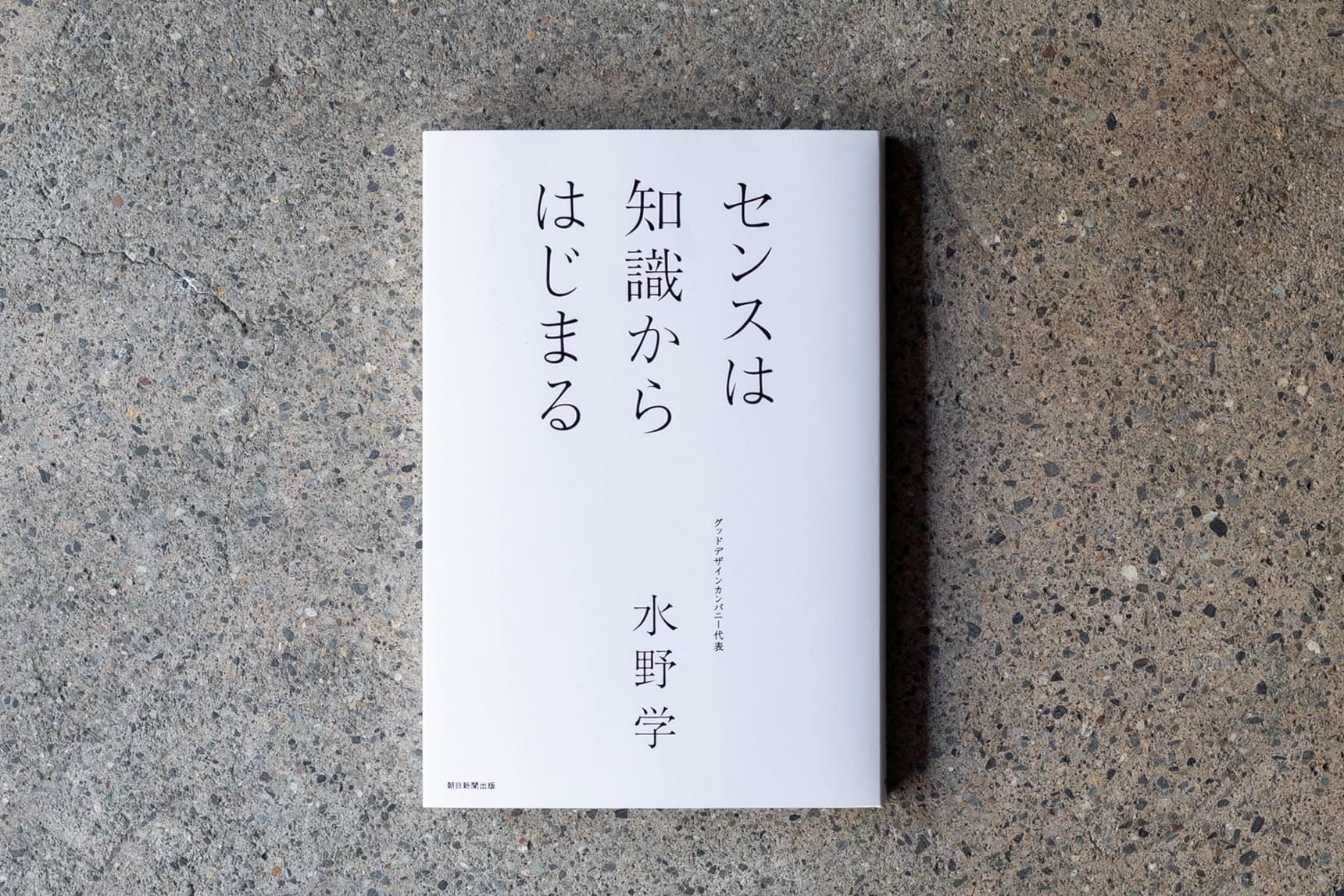

「センスは知識からはじまる」

「くまモン」のアートディレクションなどで知られるデザイナー、水野学さんによる「センスの教科書」。センスは生まれついてのものではなく、あらゆる分野の知識を蓄積することで向上できると説く、デザイン業界にとどまらないノウハウが詰まったロングセラーです。

「タイトルの『センスは知識からはじまる』、もうこれがすべてです(笑)。“あの人はセンスがいいからうらやましい”なんてよく言いますが、センスを高めるには色々な見方が必要で、トレーニングできると語られています。いいものを作るにはまず“普通”を知らなきゃいけない、そのためには知識が必要だと説いて、様々な具体例が登場するんです。例えば服のセンスがいい人を紐解くと、定番を知った上で自分の体型や的確な配色、流行といった知識を駆使して着こなしている。単なる感覚ではないんですよね」

「くまモン」誕生エピソードやiPhone開発の背景など、具体例が多彩で読みやすい一冊

「住まいのデザインやインテリア選びも、まず王道を知った上で自分が何に居心地の良さを感じるか、どんな空間が暮らしやすいか、掘り下げて分析することが大切だと思います。一見バラバラに見える好きなものを集めて共通項を探してみるのも大切だと語られていて、参考になりますね。自分に向き合うことってけっこうしんどいですが、心惹かれるものや世の中にあるデザインなど知識を集めて分析することで自分なりのセンスを生成することが大切で、そのプロセスを経ることが納得いく住まいづくりにつながるのかなと思う。

著者の水野さんは『アイデアの接着剤』という本も出していて、そこでは知識のAとBを足し算して新しいCを生むといったように、ゼロから生まれるものはなくバックグラウンドにあるものを整理してかけ合わせる面白さを解いています。生活や仕事の様々なシーンで生かせることですよね」

断熱性・気密性の知識を分かりやすく解説する

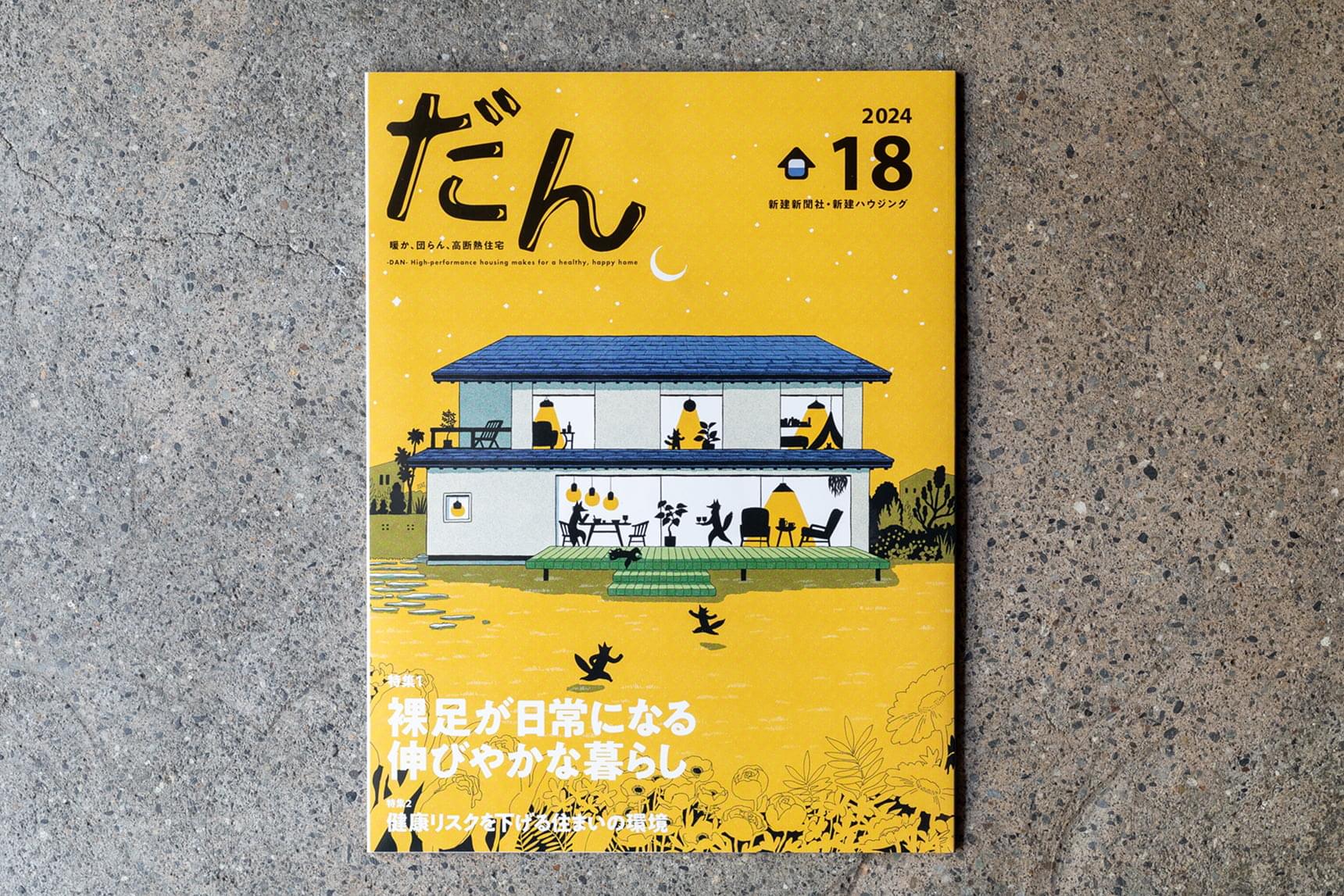

雑誌「だん」

住宅で重視したことの一つが、断熱性と気密性だったと振り返る青木さん。「高断熱高気密住宅」をテーマに、一般読者向けに分かりやすく解説するこの雑誌がとても参考になったといいます。

「この雑誌のデザインを担当したことで数年前から読み始めて、断熱がいかに重要か、どんな工法や材料があるのかといった基本的な知識を得ることができました。冬の寒さ対策はもちろん大事ですが、夏の暑さも年々増している今、健康に生きるために住まいの断熱性能は住み手側がしっかり考えて選ぶべきだと思います。家を建てた後の暮らしは何十年も続くわけで、断熱性能によって住み心地も冷暖房のランニングコストも変わってくるから、性能はできるだけ高い方がいい。もちろん予算とのバランスが大切ですが、まずは知識を持つことが必要だと感じます」

高断熱・高気密を実践した住まいのインタビューも豊富に掲載

「断熱というとちょっと難しく聞こえますが、この雑誌は記事やインタビューを通じて分かりやすく理解できます。断熱基準のHEAT20や熱の逃げにくさを示すUA値など基本的なキーワードもこの雑誌で知って、設計の依頼時に『断熱基準はこのグレードにしたいです』と具体的に伝えることができました。他にも断熱性を高めるために窓の数を減らしてもらったり、天井は梁を現しにするとかっこいいけど暖房効率が下がるから天井板を張ってもらったり、予算を抑えるために付加断熱は割り切って諦めたり。記事中に『断熱に関する質問に的確に答えられない工務店には依頼しない方がいい』という言葉がありましたが、本当にそうだと思います」

心地良く暮らすヒントをくれる

「幸福論」

フランスの哲学者アランが1925年に発表した名著を元に、日経ビジネスオンラインで連載された『毎日読むアラン「幸福論」』を書籍化。目次の見出しを読むだけでも考えさせられて、暮らしや家族との関係など日常を考えるきっかけになると話します。

「おすすめレビューを読んで、表紙も素敵だからインテリアを兼ねて(笑)買いました。哲学書というと難しそうですが、パラパラめくると見開きごとに見出しとイラストがあって読みやすいし、考えさせられるテーマが多いんです」

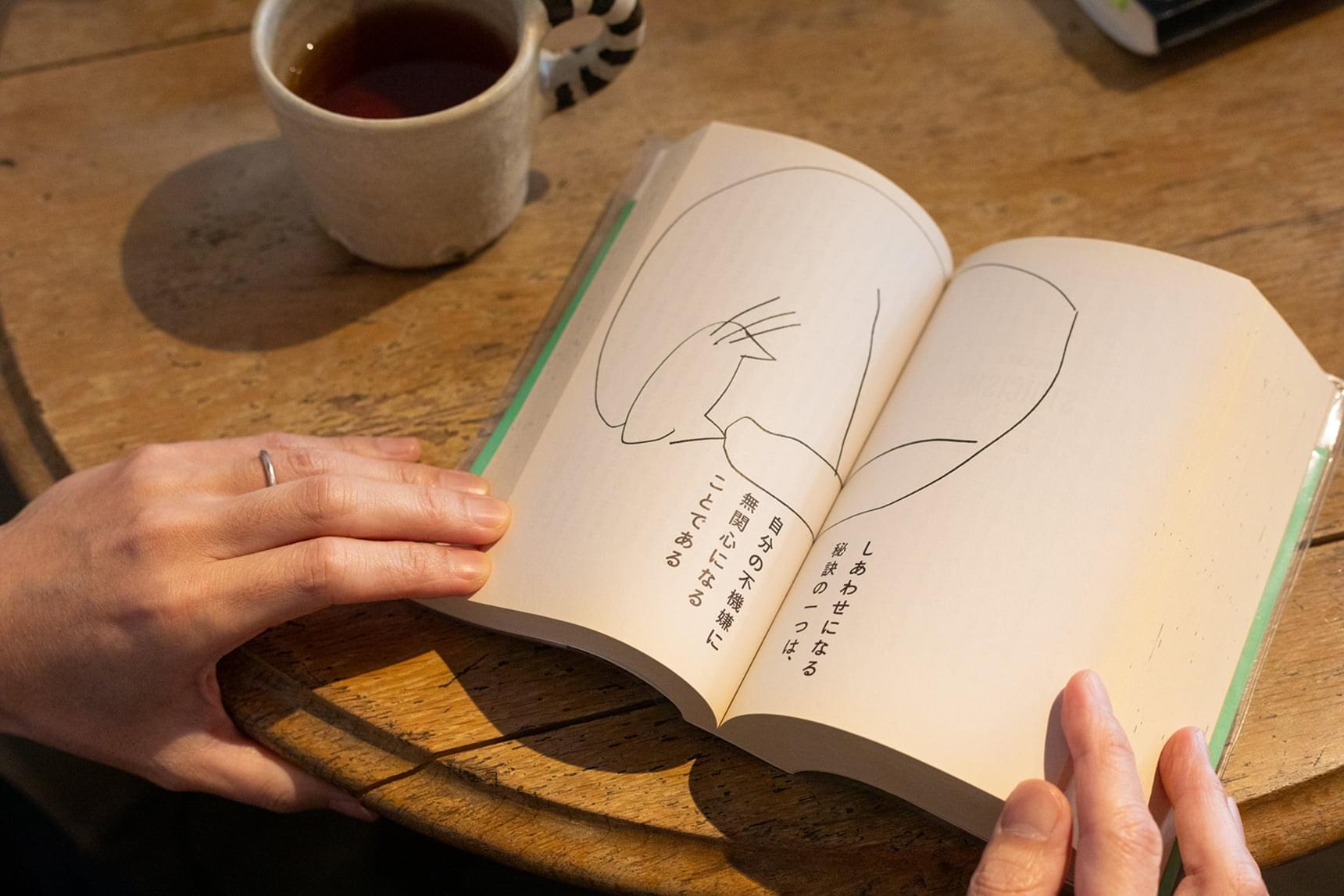

見開きで見出しとイラストがあり、次のページに本文が続く構成。一章が短いため、空き時間にふと手にとって読みやすいのだそう

「例えば『幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ』。ここで言っているのは、自分が幸福になるぞ、と思わなければなれないということ。住まいづくりや生活でも言えることですよね。『家庭の秩序は法の秩序と同じ意思の力で作り上げられ、維持される』『しあわせになる秘訣の一つは、自分の不機嫌に無関心になることである』などは、家族とのいい関係を考える上でも、仕事における心のあり方でもヒントになる。イライラしている時や焦っている時、そのメンタルを意識して立ち向かわない方がいい、問題には対応する必要があるけれど機嫌の良し悪しはそれに付随するものにすぎないから自覚しない方がいいということを言っていると思うんです。この本が出版されたのは1900年代の初頭で、今と社会背景も家族のあり方なんかも全然違うのに、やっぱり分かる部分、共感できる部分があるのが名著たるゆえんだと思います」

デザイナーという職業柄、本の装丁も選ぶ基準になるそう。好きなデザインの本は、本棚に置いた時も楽しませてくれます。

青木さんの選書から見えてきたのは、住まいの見た目だけでなく、そこでどんな暮らしを送り、何十年の時間を重ねていきたいのかを考える大切さ。そして住み手自身が学び、選んでいくことの重要性でした。暮らしの器である住まいを考えることは、日々の心地よさや生き方を見直すこと。ぜひ書店を巡って、さまざまなジャンルの本を手に取ってみてください。

ショップ情報

ch.books

| 住所 | 長野県長野市南県町1069 |

|---|---|

| 電話 | 026-217-5687 |

| 営業時間 | 11:00〜19:00 木曜休 |