-

��炵�̃A�C�f�A

�̑��l�ȕ\��������o���A�����G�̍�i�ŏZ�܂���L����

- #�����G

- #�؍H

- #�H��

�Z�܂���Ƌ�ɑ����g����g�߂ȑf�ނł���B�؍H��Ƃ̈��� �G�i�����j�����ݏo����i�͌������ŗL�̖��͂������o���A�̐V�����\��������Ă���܂��B��i�ւ̎p���ƌ��݂̃X�^�C���֍s���������o�܁A�����ďZ�܂��ɖ̉�������������|�C���g���f���܂����B

�̊����H���Ő��܂��ω�����i���d�グ��

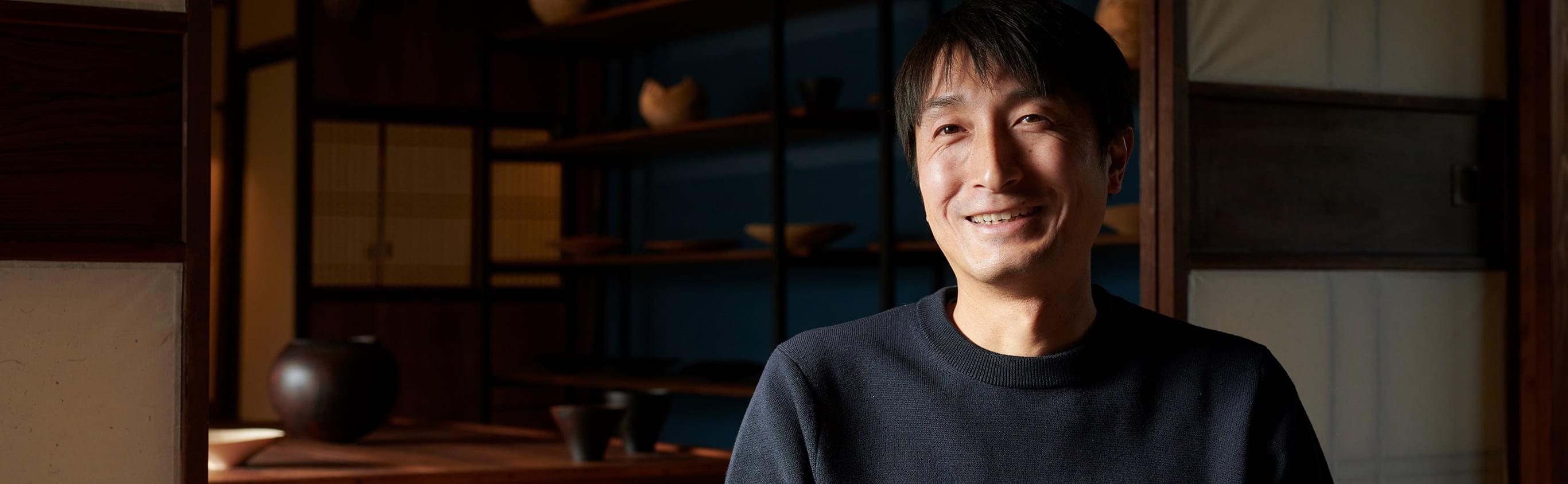

���쌧��c�s��q�B�s�X�n����300m�قǕW���������Â��ȗ��R�ɁA�؍H��ƁE���� �G����̍H�[���M�������[�u�X�̂��퉮�v�͂���܂��B�z100�N���銝���������̏Z������m�x�[�V����������Ԃɕ��Ԃ̂́A�̌`���N�ւ����Đ��ݏo���ꂽ�H���Ԋ�A�����v�V�F�[�h�B�Ƃ͎v���Ȃ������A�_�炩�ȋȐ�����ӂ��ؔ��ō\�����ꂽ�`�͓�Ƃ��ē������̂͂Ȃ��A���R�����������ɖ�������܂��B

�a���̃M�������[�řz�Ƃ������݊�����Ԋ��H��B�����v�V�F�[�h���T�N����i���̖�����o���Đ���

�̐F�����ē����ȃK���X�h���Ŏd�グ�����́A����h���ĔZ���F�Ɏd�グ�����̂ƂňႤ���͋C��

�؍H���i�͊����������ނ��������@���嗬�ł����A�������p����̂́A���������Ă��Ȃ����i�Ȃ܂��j��؍H���ՂƂ����@�B�ō��o���A���H��Ɋ���������u�O���[���E�b�h�^�[�j���O�v�Ƃ����Z�@�B��������ɂꎩ�R�Șc�݂�˂��ꂪ�����A�l�̈Ӑ}�������������C�������܂��_�������ł��B

�J�G�f�̊�B�ۂ����`������A�����̉ߒ��ŃG�b�W�ɂȂ߂炩�ȋȐ����\��܂�

�u���̊ۑ����������o���A2�J���قǎ��R���������܂��B�����̉ߒ��Ő�����c�݂�˂���͖������āA�o����\�z�͂ł����ł�����ǁA�z�������������낢���C�������܂�邱�Ƃ�����B���ꂪ�y������ł���ˁB���ꂪ���邱�Ƃ�����܂����A�ǂ�����������������l���āA���Ŗ��߂���R�ŕ҂�A���R�������炷�ω��Ɏ����ō��킹�Ă������Ƃ��������낳�ł��v

���O�ɃX�P�b�`��}�ʂ͕`�����A���Ƃō��Ȃ��炻�̖ɍ����u�f���Ȍ`��v��T��܂��B����̈Ӑ}�Ǝ��R�������炷�ό`���Z�����A�Ǝ��̔����������ݏo�����̂ł��B

���ꂽ������R�ŕ҂݁A���h��Ŏd�グ���J�L�̖̊�

��i�̗֊s�ɐ����͂��h��

8�N�O�܂ʼnƋ�E�l�Ƃ��ē����Ă�����������B�������H���錻�݂̃X�^�C���ɂȂ��Ă���A��ЂƂقȂ�F����ؖځA�S��̋����Ƃ������̐������Ĕ��������Ƃ����܂��B�����؍ނ�����炩�����ߑ@�ׂȃ��C�������o���鐶�́A�ł��������̂�1.5�o���x�̌��݂Ɏd�グ���邱�Ƃ������B����䂦�A���R�����ݏo���@�ׂȃ��C�������������ۗ����܂��B�u�t�H������֊s�A�G�b�W�̃f�B�e�[���ō�i�̐����͂��ς��B�ł��ӎ��𒍂������ł��v�B

�����[���̂��A���R�E�ɑ��݂���Ȑ��̍Č����ӎ����č����H���{���_�B�Ⴆ�Ε��𓊂����Ƃ��ɕ`����������A�w偂̑��Ɍ����錜���Ȑ��ȂǁA�������ƍ\���I�ȍ����������킹���Ȑ����f�U�C���Ɏ�����Ă��܂��B���R�ɍ�钆�Ƀ��[����݂��邱�ƂŁA�u�ǂ��Ȑ��v�����܂��ƈ�������͘b���܂��B

�߂�ۂ��`���o���p�^�[���͈�ЂƂႢ�A�I�ԉߒ����y���݁y�ʐ^�F�X�̂��퉮�z

��ЂƂ̍�i�߂Ă���ƁA�N�ւ�߁A�ہi���̒f�ʂɌ���镡�G�Ȗ͗l�j�Ƃ��������،ŗL�̓������`���o���k���ȃp�^�[���ɖ�������܂��B�ۑ��̌`����o���p�x�ɂ���ĔN�ւ��\���ʒu���ς������A�w�I�ȃp�^�[���Ɍ�������B�u���̖͂��Ƃ��Ƃ��̌����Ő����Ă�����ł��v�ƈ�������̉�����Ȃ����i�߂Ă���ƁA���R�������炷���`���ɋ����܂��B����ɁA�ۂ��̒��ɓ��荞�ݔɐB���邱�ƂŐ��܂�鍕���͗l�u�X�|���e�b�h�v��R��1�N�ȏ���u���ꂽ�ۑ��̂����F���ȂǁA���̖ɂ����Ȃ����͂��������A��i�ɏ������Ă��܂��B

�X�|���e�b�h���`���o�����R�̖͗l

���̓������Ă�������̂́A�n���j���̖̉��H�B����1m�قǂ̊ۑ�����2���̖؎M�����܂��B�n�܂�́A�ۑ����`�F�[���\�[�Őؒf����_�C�i�~�b�N�ȍ�ƁB�f�ʂɑ����p�ɐn�����Ĕ�ɃX���C�X���A�l���̊p�𗎂Ƃ�����Ŗ؍H���Ղɂ����A�M�̌`��ɉ��H���܂��B�ؖڂ̏o���A�M�̂ӂ��Ɏ��炪�����o��悤�Ɍv�Z���A���������Ă����B�ؖڂƌ`������ɂ߂ĎM�̗����ɂȂ�O���̌`�����߁A����ɍ��킹�ē���������Ďd�グ�܂��B

�`�F�[���\�[�Ŋۑ����_�C�i�~�b�N�ɐؒf

�ؖڂ��ǂ̂悤�ɏo�邩���v�Z���Ȃ���A�f�ʂɃR���p�X�ŎM�̉~�`���J��o���܂�

�؍H���Ղɂ����A�M�̊O������`�𐮂��Ă����܂�

�g�߂ȎR�Ŏ�ɓ�����g���A���

�ޗ��ƂȂ�̑唼�́A�ыƂɌg���m�l��_�Ƃ�������Ă���������́B�����S�A�i���A�T�N���A�J�G�f�A�J�L�ȂǑ��ʂȎ��킪�W�܂��Ă��܂��B���L�x�Ɏ�ɓ�����䂦�̕��@�ł���A���ɗ^���镉�ׂ��ŏ����ł��B

�u���O�ɍޗ��̊�����߂��A�g������̂ō��h���Ƃ���{�ɂ��Ă��܂��B����ȍ�i����肽���A���̃T�C�Y�̖��ق����Ɛ�Ɍ��߂�ƁA�K�v���Ȃ��͎̂Ă邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ��������v

�������E�b�h�^�[�j���O���n�߂����R�̈���A�g�̉��Ŏ�ɓ�����ޗ��ɂł��邱�ƁB�d�����ޗ��̍ɏꏊ���l����K�v���Ȃ��A�Ƌ��ɔ�ׂď��Ȃ��@�B�ŃV���v���ɂ��̂Â��肪�ł���X�^�C���Ɏ䂩�ꂽ�ƌ����܂��B���Ƃł͂Ȃ��A�ޗ��̒��B���犮���܂ň�l�Ŋ����ł�����@�ɂ��������܂����B

�M�������[�ɗאڂ����������H�[��

�u�d���ꂪ�Ȃ����烍�X���C�ɂ����A���R�Ƀ`�������W�ł���_���傫���ł��ˁB���s���Ă��V�����ޗ�����ɓ���₷������A�_�C�i�~�b�N�ɖ��g����B�����������R�����A��i�̌`�ɕ\���Ǝv����ł��B�������ޗ��͂ǂ����Ă������ǂ��g�������Ƃ������z�ɂȂ邵�A�`�������W���O�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ�����v

�C���[�W������i�ɂӂ��킵����I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A��ɓ���������u������邩�v�z����B�r�X�����\������͑��݊��̂���I�u�W�F�ɁA�Ȃ߂炩�Ȏ��������̓����v�V�F�[�h�ɁB���ꂼ��̌��������߁A�Z�p�̈����o���𑝂₷���Ƃ��ɂ��Ă��܂��B

�u�Ⴆ���C���h�ȕ\��̂��̂ɍ앗�����肵�Ă��܂��ƁA�Ȃ߂炩�Ȗ͎̂Ă邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���ǂ�Ȗ���ɓ��邩������Ȃ�����A�ǂ�Ȗ����܂����p�ł���悤�ɐF�X�ȉ��H���w��ł���������ł��v

�����Ɩؖڂ��������\��郉���v�V�F�[�h�B�����_�炩���T�N����i���̖��g�p

�t�B�������h�Ŋw�сA�Ƌ�E�l������Ƃ�

���쌧�Ő��܂�������������͍��Z���ƌ�Ƀt�B�������h�֓n��A���p�w�Z���o�Č��n�̔��p��w�i�w�B�Ƌ�̐v��v���_�N�g�f�U�C�����w�т܂����B���n�ł̓r�W�l�X�I�Ȃ��̂Â���̍l������}�[�P�e�B���O�܂ōL�͈͂ɂ킽��w�т܂������A����ɋ�̓I�Ȗ؍H�Z�p��[�߂����ƁA�t�B�������h����x�R��w��1�N�ԁu�t���w�v�B��w���ƌ�ɋA�����A�x�R��w��w�@�ɐi��Ŗ؍H�|���U���܂����B

���̌�A�̔�ˍ��R�ʼnƋ�E�l�Ƃ��ďA�E���܂��B��3�N�������̂��A�p�r�����łȂ����݊��̂��鐶���������肽���Ɗ�Â���ɑǂ��A�Ɨ��B2018�N�Ɍ��݂̍H�[���\���܂����B

�u���Ƃ��Ɗ킪�D���ł������A�Ɍ��������A��ЂƂ̌��������`���l���Ȃ������Ă݂���������ł��B����V�������������邩��y�����āA���ɍ����Ă���Ǝv���B�̊�Ƃ����Ό��݂������đf�p�ȃC���[�W������܂����A�������甲���o���A���R�ɍ�낤�Ǝv����悤�ɂȂ������ƂŌ��݂̃X�^�C���ɍs�����܂����v

�Ɨ�����8�N���}�����������

��i�͂��̃M�������[�Ⓦ���̃Z���N�g�V���b�v�Ŕ̔�����ق��A�I�[�_�[���C�h�ɂ��Ή��B�������f���������X�g��������˗�����邱�Ƃ������Ă��܂��B

�u�Ⴆ�ΐH��ɂ͗�����t����Ƃ����p�r������܂����A�g���₷����I�[�\�h�b�N�X�Ȍ`���l������w����Ȍ`���������낢�ł���ˁx�ƕς�������̂��Ă��邱�Ƃ������ł��B�K�i�I�ȍ�i�͐��̒��ɂ������邩��A����g����́H�Ǝv���邮�炢�̌`�ɂ���B��������Ɗ��ł��炦�邱�Ƃ������āA���R�ɍ���Ă����ȂƊm�M�����Ă�悤�ɂȂ�܂����v

���h��Ŏd�グ���J�L�̖̎M�B������_�Șc�݂����킢�ƂȂ�A�������������Ă܂��y�ʐ^�F�X�̂��퉮�z

�z100�N���̌Ö��Ƃ�����M�������[��

��������˂��M�������[�́A�m�l�����Ă���z100�N�ȏ�̊����������̖ؑ��Z��B�����̋��āA���z�Ƃł��镃�̃A�h�o�C�X���Ȃ��甼�N�����Ăق�DIY�Ń��m�x�[�V�������s���܂����B�Ԏd��ǂƏ��ނ�P�����A����ւ���Ƃ��납��X�^�[�g�B����ŁA�͘F���������ꂽ�����������⌻��ł͌����Ȃ��Ȃ����������n�̓y�ǁA�㎿�ȍނ��g�������y�A���̊ԂȂǁA�ÂтĂȂ����͂�����̂͑�Ɏc���Ă��܂��B�����Ŏg���Ă��������͔K���X�����O���A����E�l�Ɉ˗����Ă��܂��܂ȃK���X���p�b�`���[�N�̂悤�ɑg�ݍ��킹�āA�V��������ɍĐ����܂����B

���^�M�������[���̃L�b�`���B�E��̕ǂ́A���������ꂽ�Â��������n�̓y��

�E�^�L�b�`���ŃR�[�q�[����������B�J�b�v��H��I�̐H��͎��g�̍�i

�����̓y�ԁB����̃K���X�͉ƒ��̌����W�߂čč\���������́B���݊�������́A�n���̒m�l�ɏ����Ă�������N���̖�

��q�z���ɏ_�炩�Ȍ���������ԑ����̘a�����M�������[�B���̊Ԃ�Â��K�i�A�Е��M���f�B�X�v���C�X�y�[�X�Ɍ����āA��i��W�����Ă��܂��B�𑽂��g�����Â��ȋ�Ԃɕ��ԍ�i���}���������A�_�炩�ȉA�e��`���Ă��܂��B

�ڂ������̂��A��ʂ̂݃u���[�ɓh�������ǁB�̐F�⎽�̍����������āA���_���ȃC���e���A�ɂ���i�����a���邱�Ƃ��`����Ă��܂��B���������ݏo�������V���[�v�ȑ��`�́A�����ō\�����ꂽ���_���ȋ�Ԃɂ��������A�Z��͂������A�z�e����}���V�����̋��L�X�y�[�X�ɒu����i�̃I�[�_�[�������Ă��܂��B

�Â��K�i�⌚����f�B�X�v���C�Ɏg�p�B���̃e�[�u���͒Е��̒M���Đ���������

�̃A�C�e�����Z�܂��Ɏ������|�C���g

�u�Ⴆ�Δ����ǂ̖ʐς������Z��ɁA���R�f�ނł���̐H���Ԋ���������ƖL���ȕ\����܂�܂��v�ƈ�������B�M�������[���̎���ł��A���g�����삵�����Ԋ���g���Ă��܂��B��炵�ɖ̃A�C�e�����������q���g���܂����B

�C�y�Ɏ��������̂̓{�E����J�b�v�Ȃǂ̐H��ށB������������g�̊�����I�Ɏg���Ă��܂��B�g�������Ɍo�N�ω���������V�~�����킢�ɂȂ��Ă��邻���B

���������i�g���Ă���J�G�f�̎M�ƁA���h��Ŏd�グ���J�L�̖̃J�b�v�B�M�͕\�ʂ��K���X�h�����d�グ�Ă��邽�ߑ����̐�����ɂ��ς��A�o�N�ω��������𑝂��܂�

�u�̊�̓t���[�c��p���͂������A�T���_��p�X�^��t���Ă��y�����B�O���[����n���̐F���f�����ł���B����̎����́A����Ɠ����悤�ɐH��p��܂Ő���Ċ������Α��v�B���d�グ�̂��͎̂g���Ă������ŎC��邱�Ƃ�����܂����A���ꂪ���������Y�킾�ȂƎv���܂��v

�{�E����v���[�g�́A�������ꂸ�Ƃ��u���Ă��������ŃI�u�W�F����ɁB��ЂƂ̑��݊����������߁A�u�]�����L�߂ɂƂ��ď���ƍۗ����܂��v�ƈ�������B

�L�b�`���̑��ӂɃ{�E���ƉԊ��u���āB�����`����ׂĐF��f�B�e�[���̍����y����ł�

�y���_���g���C�g���A�Z�܂��Ɏ������Ƌ�Ԃ̃A�N�Z���g�ɁB�����d�グ�Ă��邽�ߌ����Ɩؖڂ������яオ��A�ڂ��y���܂��Ă���܂��B�_�C�j���O�e�[�u���̏��2�A3������ׂĒ݂邷�ق��A���ւ���ʎ��̂�����Ƃ��Ă��B��������̃M�������[�ŗp���Ă���悤�Ƀf�B�X�v���C�X�y�[�X�Ƒg�ݍ��킹��A��ۓI�ȃR�[�i�[�����܂�܂��B

�M�������[�̈�p�̃f�B�X�v���C�X�y�[�X�B�y���_���g���C�g�̌��Ƃ����܂��Ĉ�ۓI�ȋ�Ԃ�

�u������ώ��ȐF�ō\������邱�Ƃ���������̏Z�܂��ɖ̗L�@�I�ȕ\���������邱�ƂŁA��Ԃ������ς���Č����邩������܂���v�ƈ�������B��ЂƂقȂ�`�ƕ\�������i����D���Ȃ��̂�T���āA�Z�܂��ɏ�������Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�X�̂��퉮

�M�������[���

| �Z�� | ���쌧��c�s��q936 |

|---|---|

| �d�b | 080-9661-1136 |

| �c�Ǝ��� | �y���j10〜16���A�����\�@2025�N3�����܂œ~�G�x�ƒ� |

�����G�^�X�̂��퉮HP

�����G����Instagram�A�J�E���g