-

暮らしのアイデア

気軽にサウナ気分。「おうちサウナ」を楽しもう

- #サウナ

- #おうちサウナ

- #お風呂

SHARE

昨今のブームのおかげで身近な存在になってきたサウナ。でも、人気のサウナ施設は混み合ったり、こだわりの常連サウナーに気後れして通いづらいといった悩みの声を聞くことも。そこでもっと気軽に、サウナ気分を味わうために、自宅でできる“おうちサウナ”づくりをご紹介します。

サウナは深部体温を上げ、睡眠の質をよくする

©TRAIMAK/PIXTA

フィンランド語で「蒸し風呂」という意味をもつサウナ(SAUNA)。古くから“冷えは万病の元”といわれるように、お風呂やサウナで身体を温めることは予防医療としてだけではなく、健康や美容にとっても大切だと考えられています。なかでもサウナは、熱気で身体の深部体温を効率よく温めることができるので、自分にあったやり方で習慣として取り入れれば、心身の調子をより良い状態に保つことができます。

サウナが心身の健康にとってよいと言われるのは、睡眠の質を上げることが期待されているからです。人は、体温が低下するにつれて、眠たくなる仕組みになっています。サウナに入ることで、深部体温がウェットサウナ60℃、15分で約0.8℃、ドライサウナ90℃では、約0.5℃深部体温が上がります。人によって感じ方に違いはありますが、サウナ後、心身ともに気持ち良くなり眠気が生じるのは、この深部体温の上昇が要因です。

また、サウナに入ることで自律神経が整うことも眠気が生じる原因です。自律神経は、オンにする交感神経系とオフにする副交感神経系の2つからできています。仕事終わりは、交感神経系が優位な状態で心身ともに緊張状態にあり、このままでは、深い眠りにつくことができません。そこで、サウナで深部体温を上げて意図的に副交感神経系を優位にし、オンだった自律神経がオフへと切り替わることで、リラックスした状態で眠りにつくことができます。ですから、サウナに入る時間帯としては夜をおすすめします。サウナ入浴後2時間以内に布団に入ることで深い睡眠をとることができます。

©トンカツうま美/PIXTA

気軽にサウナ気分が味わえる「おうちサウナ」のすすめ

昨今のサウナブームで、新しいサウナ施設も続々とオープンし、サウナはだいぶ身近な存在になってきましたが、逆に人気のサウナには行列ができるほど混み合っていたり、サウナを愛する常連サウナーたちがいっぱいで気後れしてしまうこともあります。他にも、多忙でなかなかサウナに通えない、行くにもお金もかかるといった悩みの声を聞くことも。

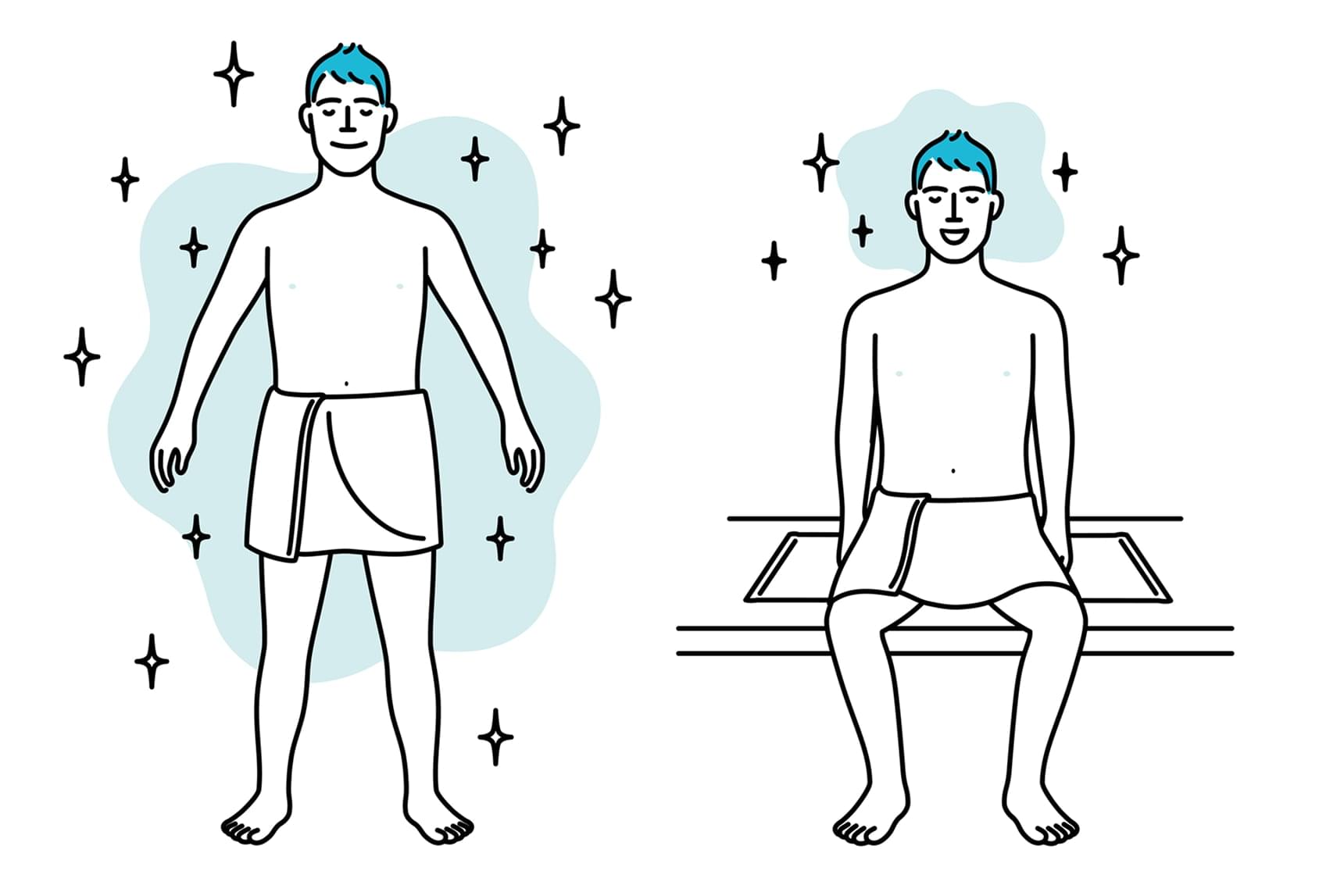

そこで、もっと気軽に、毎日のようにサウナを楽しめる方法として、自宅でサウナ気分を楽しめる“おうちサウナ”をご紹介したいと思います。といっても、自宅をリフォームしてサウナを設置するというわけではありません。 いまある自宅の浴室を使ってサウナに近い環境をつくるお手軽な方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

©emma/PIXTA

おうちサウナに必要なのは、まずタオルとペットボトル。通常のサウナと同様に、脱水症状を防ぐため、水分補給用の水を必ず用意しましょう。また、おうちサウナから上がる際によりリラックスするために、バスローブもあるとよいです。浴室の換気扇のスイッチは湯を張る前に必ずオフにします。こうすることで、湯気が浴室全体に広がり室温が上昇します。浴槽には38〜39℃の給湯温度で湯を半分張ります。半身浴、全身浴の順で浸かるため、お湯の量はまず半分にしてください。もし、温度計・湿度計があれば、室温を25℃、湿度を90%ぐらいになるように調整しましょう。寒い日、室温がなかなか上がらない場合には、浴室の壁全体に熱いシャワーの湯を当てます。これも、湯気を出して浴室の温度を上昇させるための工夫です。

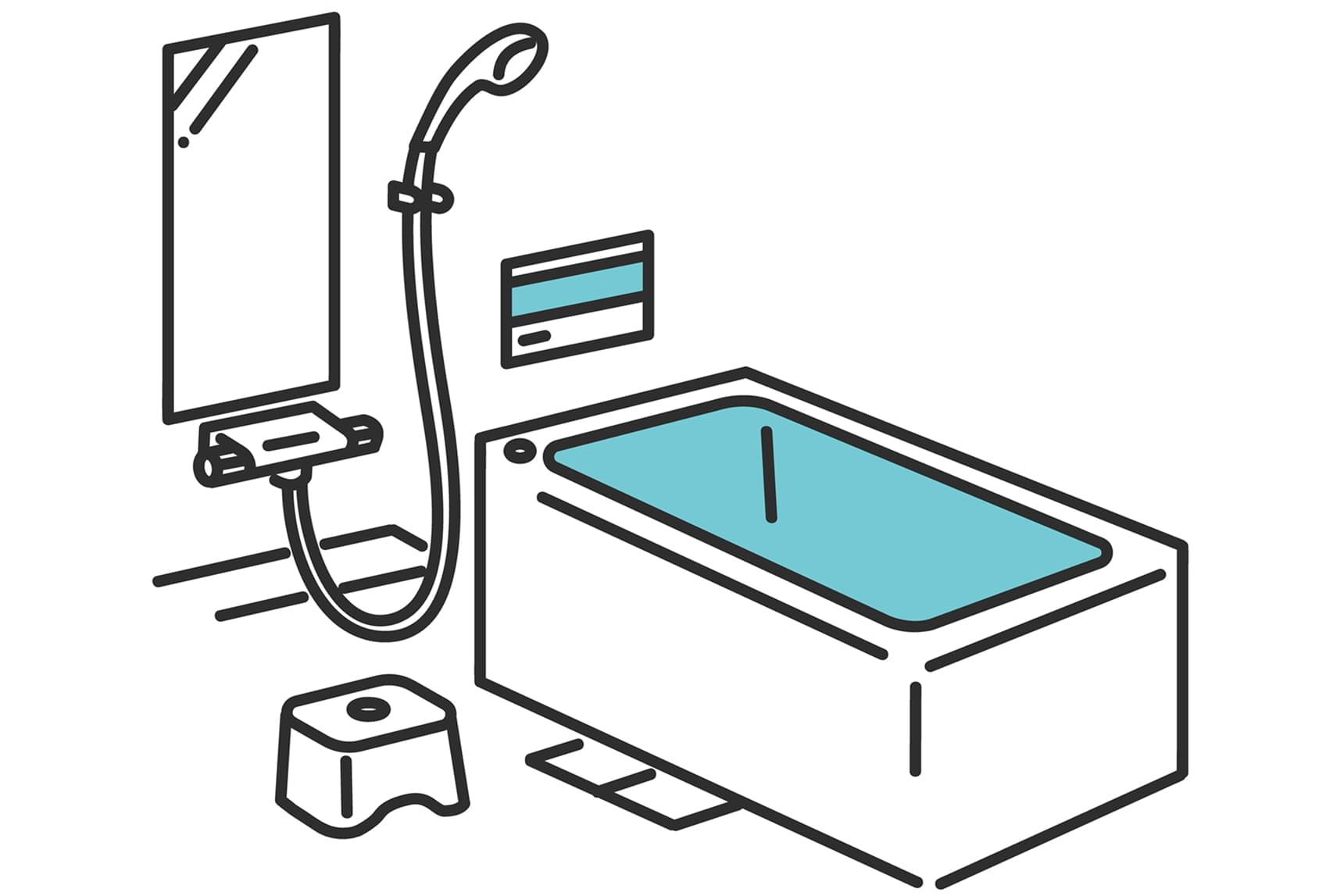

足湯、半身浴、そして全身浴へ。水分補給を忘れずに

©トンカツうま美/PIXTA

次にサウナの入り方、楽しみ方です。通常のサウナと同様、脱水症状にならないためにまず水分補給を必ず行います。そして洗い場で髪と身体をキレイにしてから、浴槽の縁に腰かけて足湯をし、そのあと半身浴を行います。じんわり汗が出てきたら洗い場で休憩してください。脱水症状にならないよう、休憩時に水分補給をするようにしましょう。これを1〜2回繰り返します。それが済んだら、全身浴できるように浴槽に湯を足し、浴槽の湯温を40〜41℃に設定します。全身湯に浸かりしっかり温まります。このとき、湯には耳の後ろくらいの後頭部まで浸かるようにしましょう。じんわり汗が出てきたら洗い場で休憩してください。これを、3〜6回繰り返します。湯船から出たら冷水シャワーを浴びます。このとき、いきなり冷水シャワーではなく、ぬるま湯から徐々に体を慣らしていき、最終的に冷水を浴びるようにしましょう。浴室から出たらバスローブを着て水分補給をし、リラックスしましょう。

もっと汗をかいて、サウナ気分を味わいたい人には

通常のサウナに慣れた人には、これまでご紹介した「おうちサウナ」は、少しもの足りないかもしれません。ここでもっと家で汗をかきたい方のために、+αの方法をご紹介します。まず使用するのが、お風呂の蓋です。湯船に風呂蓋がある場合、半分蓋を閉めると足湯や半身浴をする際に、温度が高くなり効果がアップします。また、ゴミ出し用の大きなビニール袋を被る方法も保温効果が高くおすすめです。やり方は、簡単。底の真ん中に頭が突き出るくらいの切り込みを入れ、それをすっぽりと被る、という方法です。そして、湯船に発汗タイプの入浴剤を入れるのもいいでしょう。基本的にどんな入浴剤でも発汗を促す効果はありますが、とくにおすすめなのが無機塩類系の入浴剤です。市販されている多くがこれに当たりますので、スーパーや薬局で手軽に手に入ります。皮膚の乾燥が気になる方には、細かな気泡が全身を包む水素系の入浴剤もよいでしょう。

おうちで水素スパが楽しめるバスリエの水素入浴剤「BATHLIER H2 bath powder」。水素が溶けたお湯は気泡を発して全身を覆い皮膚表面の乾燥を防ぐ。ぬるいお湯でもしっかり溶ける

それでももの足りないと感じる方には、より本格的なミストサウナやスチームサウナの導入をおすすめします。ミストサウナは水分(液体)そのものを利用し、スチームサウナは水分(液体)を気体に変えたものを利用します。どちらもじんわりとした発汗効果と老廃物の排出を促し、よりデトックス効果、リラックス・安眠効果が期待できるでしょう。

香りのよいヴィヒタで、本場フィンランド気分を味わう

©sasaki106/PIXTA

「おうちサウナ」の醍醐味は、時間も音楽も香りもすべて自分好みにできるところにあります。これまでご紹介した入り方は、およそ1〜2時間くらいかけて行うものですが、その日の気分やコンディションに合わせて、この時間を長くしたり短くしたりできます。全身浴をしているときは浴槽をキャンドルの明かりだけにしてみたり、ヒーリング音楽を小さめの音量で流してみたりするなど、環境を変えて、リラックスできる場所をつくると「おうちサウナ」の時間をより楽しめるでしょう。

最後に、よりサウナ気分を高めてくれる本場のアイテムをご紹介します。それがヴィヒタ(Vihta)です。ヴィヒタは白樺の枝葉を束ねたもので、本場フィンランドのサウナでもリラックスするために欠かせないものです。サウナで汗をかきながらこのヴィヒタで身体を優しく叩くことで、血行・発汗促進やリラックスを増進してくれる効果があります。この習慣は、古くからフィンランドの人々の間で行われてきましたが、サウナが広まるのと共に世界にも広まっていきました。

白樺は特にフィンランドや北海道で多く収穫される木であり、その柔らかい葉と強い枝がヴィヒタに最適とされています。サウナで使うには、ヴィヒタの葉と枝を束ねて麻ひもなどで縛り自然乾燥します。生のままで使用することも可能ですが、乾燥させることによって長持ちさせることができます。乾燥ヴィヒタを再び水に浸せば、元の状態に戻って白樺の香りとその効果を繰り返し楽しむことができます。サウナでは、そのヴィヒタを軽く振って余分な水を落とし、身体を優しく叩きます。これをウィスキングといい、血行促進効果やリラックス効果がアップします。乾燥ヴィヒタの白樺の香りは森林浴をしているようにリラックスでき、この香りをイメージした入浴剤なども多く市販されているほど。インテリアとして緑を飾ることでサウナ室の雰囲気づくりにもなり、一石二鳥。ぜひ「おうちサウナ」に取り入れてみてはいかがでしょうか。