-

家づくりの知識

「家づくりは、人生づくり」と、提唱する理由

- #家づくり

- #高性能住宅

- #WB工法

SHARE

人生も住まいも寿命が100年と言われるこの時代、さまざまなメディアを通して「家づくりは、人生づくり」と提唱する平松建築の代表取締役・平松明展さんに、ライフプランを踏まえた家づくりとこれからの家づくりに求められる住宅性能についてお話を伺います。

「家づくりは、人生づくり」。その原点は、現場とお客様の声

私が経営している工務店「平松建築」は、静岡県の浜松・磐田エリアで注文住宅・新築一戸建てを中心に手がけています。私は子どもの頃からものづくりが好きで、将来は家を建てる職人になりたいと、大工の道を志しました。19歳から10年間、大工として家の修繕や解体などさまざまな現場に携わるなかで、壁や床を剥がしながら家がどのように劣化していくのかを知り、壊れやすい家と丈夫でいつまでも住める家があることがわかってきました。そして家を建ててから30、41年後、お客さまがどんな思いで家を手放すことになるのか、家自体に資産価値がなくってしまうことで、その後の人生に与える影響について目の当たりにしました。そうした経験から、自分が関わるお客様にはいつまでも長く快適に暮らせる住まいを建ててもらいたいと、有名なライフプランナーの先生に学び、現場で学んだ家づくりの知識とファイナンシャルプランという2つの観点から、長期的な家づくりに取り組める工務店「平松建築」を立ち上げました。

ライフプランを考えることが、家づくりの成功を左右する

私は「家づくりは、人生づくり」だと思っています。これは、いい家に住めばいい人生になるというわけではありません。まず最初に「どんな人生を送りたいか」「どんな人生になりそうか」、自分なりのライフプランを考えることが、家づくりを成功させる根幹だと考えているからです。ライフプランには、つねにお金が関わってきます。将来の収入と支出をあらかじめ想定してこそ、住宅にどれだけの費用がかけられるかが見えてきます。もちろん人生は計画通りに進むわけではありません。しかし、計画があるのとないのとでは、家づくりに関するさまざまな選択の局面で大きな差が出ます。

平松建築では、すべてのお客様に「いつ、誰と、どこで、どんな暮らしがしたいのか」をお伺いし、一緒にライフプランを作成していきます。その上で、賃貸住宅がよいのか、持ち家がよいのか。持ち家であるなら、初期費用を抑えた「ローコスト住宅」がよいのか、ランニングコストが少なくてすむ「高性能住宅」がよいのか、家づくりにまつわるさまざまな選択を会社独自の「未来における住宅コスト算出シート」を使いながら導き出していきます。そこまでする理由は、家づくりのコストとリスクを最小化し、将来的には、家がお客様の資産として最大化できるような家づくりを提案したいと考えているからです。そうすることで、老後の資金計画について、ひいては人生の不安を少しでも減らすこともできるでしょう。

「長期優良住宅」という、高性能住宅がもたらすメリットとは

平松建築が手がける平屋モデルハウス「MOKU」袋井。スタッフがいないモデルルームで、自由にくつろぎながら家の魅力が体感できる(予約制)

持ち家の住宅コストを算出する際、私は「ローコスト住宅」と「高性能住宅」の2種類に分けて考えています。その理由は、断熱や耐震、資材などに費用をどれくらいかけたかで、長期的な住宅の価値が変わってくるからです。結論から言わせてもらえば、私が得だと考える家は、「高性能住宅」です。その数字的な根拠を示す前に、まず高性能住宅とはどんなものかを説明したいと思います。

みなさんは「長期優良住宅」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、読んで字のごとく、長期にわたり良好な状態で利用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、居住する所轄行政に申請することで認定を受けることができます。約30万円の申請費用(手数料を含む)がかかりますが、それよりもはるかに大きな経済効果があります。税優遇のほか、住宅ローンの金利の軽減、地震保険の価格を引き下げることにもつながります。また厳しい規定をクリアした家なので、長期的なスパンで考えると大きな経済効果をもたらします。その主な効果の要因は7つ挙げられます。これは家づくりのコストやリスクにも大きな関わりがあるので、基礎知識として知っておくとよいでしょう。

1. メンテナンスコスト

住宅性能を高めるには費用を要しますが、その分維持管理がしやすく、高性能住宅の場合、メンテナンスにかかる費用はローコスト住宅のおよそ半分ぐらいで済みます。

2. 耐震性

住宅の耐震性は、1〜3までの等級があり、地震が起きても継続して住める家が3にあたります。耐震性を高める工事には100万単位の大きな費用がかかりますが、地震で倒壊した際の復旧にはさらに多額の費用が必要になることを考えると、その必要性がわかると思います。認定には耐震等級2以上が必要(例外あり)です。

3. 断熱性

断熱性にも等級があり初期費用こそかかりますが、光熱費を抑えられることで、仮に100万円の初期費用がかかったとしても、数十年後には十分に回収できます。光熱費は、近年どんどん値上がりしているのでもっと早く回収できる可能性が高いです。居住している期間中は快適に過ごせ、初期費用を回収後も恩恵を受け続けられるのでメリットが大きいです。

4. 省エネルギー性

断熱性のみならず、冷房、暖房、調理家電などの省エネルギー性も経済効果の重要なポイントです。省エネ設備の設置で200万円、太陽光発電10kWを設置したとすると250万円、合計で450万円くらいかかります。しかし、光熱費の削減、太陽光の収入を換算すると月々3万5000円くらい得になるでしょう。35年間で計算すると1470万円にもなります。

5. 壁内結露対策

対策しておかないと湿気がたまってカビが生えたり、シロアリが発生するなど修繕費がかさみます。また家の耐久性にも関係するので、先にあげた耐震性と同様に、地震で倒壊したあとの復旧費用のリスクが伴います。

6. 施工品質

家づくりの品質は、現場監督や大工さんの技術力によるものです。その技術力は家のあらゆるところに反映され、その差がメンテナンスコストに関わり、場合によっては建て替えを早めることにもなります。

7. 設計力

例えば、窓の設置だけを見ても、位置や大きさ、数などで光の入り方は変わってきますし、光熱費に関係してきます。不要なところには設置せず、設置する場合も小さな窓にすることで初期費用の最小化につながります。暮らしを最適化することが住宅設計の根幹でランニングコストに直結するわけです。

断熱性を保ちながら、壁内結露も防ぐ「通気断熱WB工法」

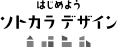

このようにさまざまなメリットがある高性能住宅ですが、それをつくるには品質を保証する設計力や施工が求められます。私たちは、住宅にとってもっとも大きなリスクは、「水」と「地震」だと考えています。「地震」については、先に述べた耐震等級2以上を標準仕様とし、許容応力度等計算を行う施工会社と連携しています。「水」については、断熱性を保ちながら壁内結露を防ぐという観点から「通気断熱WB工法」を推奨しています。「W」は「double」で二重構造の通気層、「B」は「breath」で呼吸という意味です。これは床断熱をしたうえで基礎の立ち上がりの外周部も断熱する工法です。

基礎の立ち上がり通気口から入った外気が、床下のひんやりした空気と混ざって壁の中を上昇。通気層の自然な空気の流れが、外気の熱を緩和し、無駄な湿気を一掃する仕組みです。熱気の影響を受けにくい快適な室内空間になります

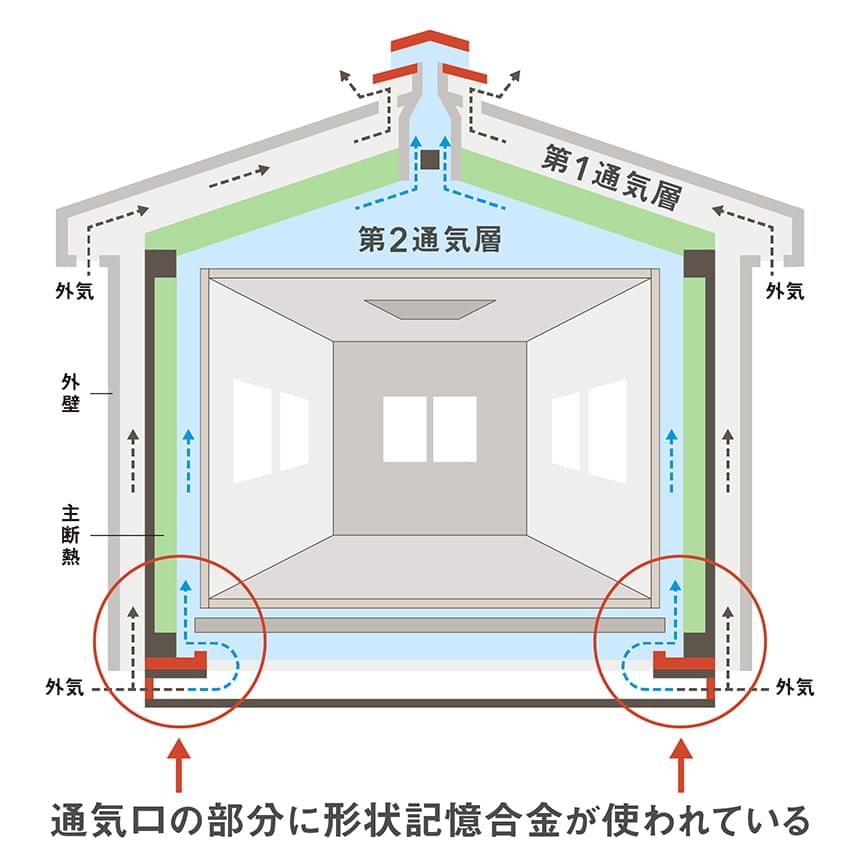

どんな断熱工法でも大事なのは、夏は涼しく、冬は暖かいことにあります。そのためには断熱構造と細かな施工が必要です。その大きなポイントとなるのが通気性で、建物の中で空気の流れをつくりだす構造が求められます。その空気は最終的に通気口から屋外に出ていきますが、通気断熱WB工法では、形状記憶合金を活用し、温度によって通気口の開け閉めが自動で行われます。寒い時期は通気口が閉まって冷たい外気を家の中に入れず、暑い時期は空気を外に逃す仕様になっているのです。もちろん雨が入ってこない構造になっています。

気温の変化に反応する形状記憶合金を基礎の立ち上がり部分にある通気口に設置。夏はバネが縮んで床下のひんやりした空気を取り込み、冬はバネが伸びて通気口が自動的に閉じ、冷たい空気の侵入を防ぐ

通気断熱WB工法は、断熱性にも湿気対策にも優れています。床断熱をしたうえで基礎の立ち上がりの外周部も断熱する工法のため、基礎から床までの空間も一定温度に保たれます。湿度の高い夏場は、床下の通気量が多くなるため湿気がこもりません。WB工法でこれまで1万戸以上が建てられてきましたが、シロアリは1戸たりとも見つかっていません。

さらに夏場は、床下の熱や湿度だけでなく内部発熱も考慮しなくてはなりません。冷蔵庫、テレビ、パソコンなどの家電から熱が出ています。さらに人間からも熱が発せられています。室内は、断熱材の内部になるので、なにも対処しなければ内部発熱は室内にこもったままになるため熱を外に逃す換気が必要です。

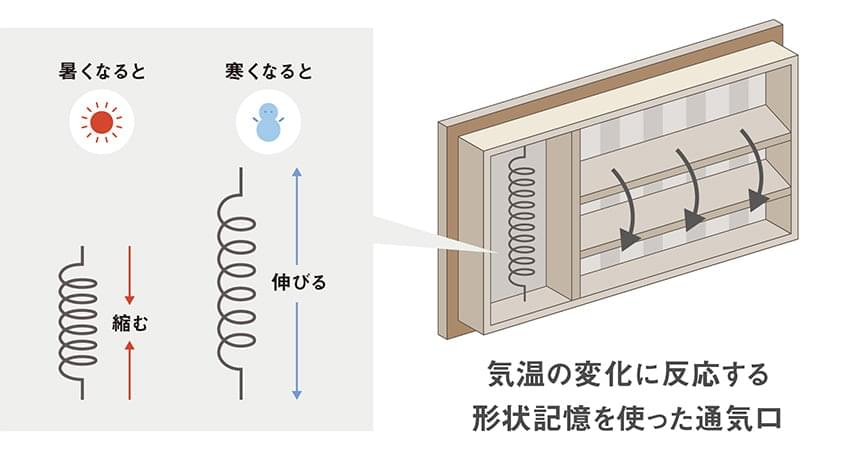

内壁に通気性のあるコットンクロスを使うことで、室内の臭いや化学物質などが湿気とともに壁を透過し、通気層を通って上昇し、外に排出されます。機械換気に頼らなくても、結露しない家が実現できます

温度の高い空気は上昇するので、窓を高い位置につけて排出する方法もありますが、最も有効なのが、通気断熱WB工法です。湿気を外に逃す構図と同じく、二重構造の通気層があるおかげで、自然に室内の熱を外に排出できるわけです。これは臭いについても同様です。WB工法とあわせて室内壁に通気性のあるコットンクロスを使うことで、室内の臭いや化学物質などが湿気とともに壁を透過し、通気層を通って外に排出されるのです。また機械換気を必要とせず、動力コストが抑えられるのも大きなメリットです。

賃貸、ローコスト、高性能。35年ローン、1カ月の支出額を比較する

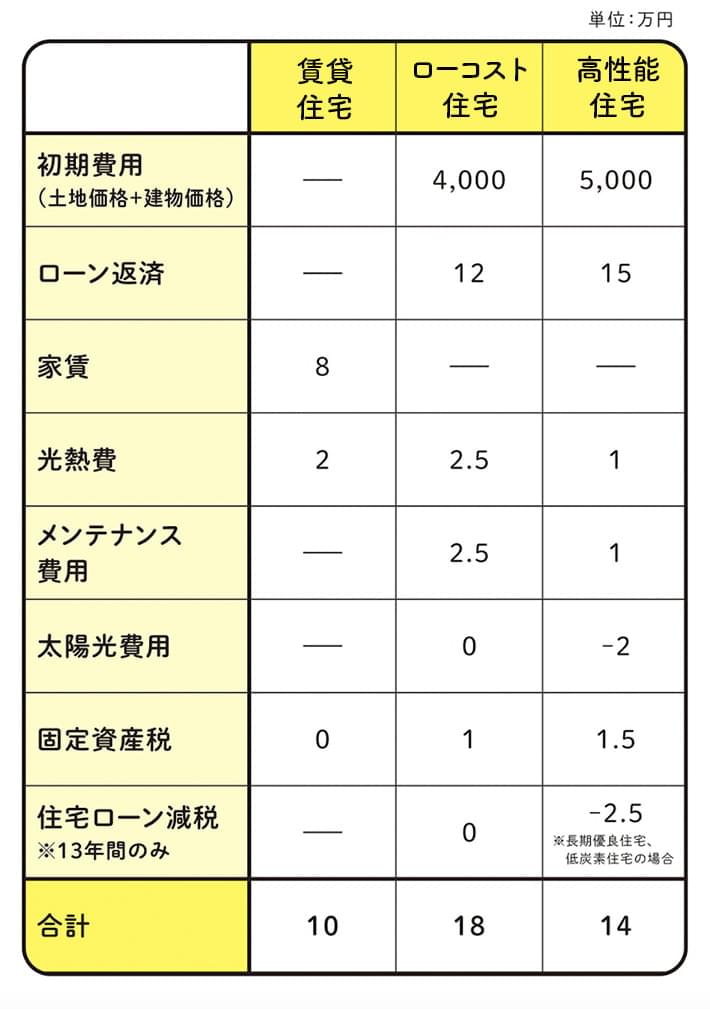

高性能住宅は初期費用こそかかるものの、月々のランニングコストやメンテナンスを踏まえてトータルコストを見ていくと得であることがわかります。その根拠について、実際の数値で見ていきましょう。持ち家を取得する住宅ローンは一般的に35年が多いと言われているので、35年をコストがかかる期間として想定し、賃貸住宅、ローコスト住宅、高性能住宅の持ち家の3つで1カ月の支出額を比較してみます。比較対象となる項目は、初期費用、ローン返済、家賃、光熱費、メンテナンス費用、太陽光費用、固定資産税、住宅ローン減税です。近年は、円安やエネルギー価格の高騰で、光熱費がどんどん高くなって、家のつくりに深く関係しているので、住まいのコストとして捉えておくとよいでしょう。

35年ローンを想定した1カ月の支出での比較例。初期費用は、ローコスト住宅より高性能住宅が高くなるが、光熱費やメンテナンスや税金などランニングコストを考慮すると1カ月あたりの支出は逆転します(図および数値は『住まい大全』より)

まず賃貸住宅を基準に見ていきましょう。8項目のうち支出が発生するのは家賃と光熱費のみ。仮に家賃8万円、光熱費2万円とすると、ひと月の支出は10万円です。敷金や礼金もありますが、これは建物自体の評価ではないので0円で計算しています。

持ち家のローコスト住宅を、4100万円で建てたと仮定します。住宅ローン35年(固定金利1.5%)で考えると、返済はひと月12万円。持ち家の延床面積は、賃貸住宅よりも広くなることが多いので、省エネ対策をしなければ光熱費は自ずと増加します。

また、ローコスト住宅は耐震性などの観点から考えると、太陽光発電の設備をつけるのはおすすめできません。メンテナンスには10年後や20年後に多額の費用が発生しますが、それを月々の積立で考えると、2.5万円くらいになります。固定資産税は月1万円と想定しておきます。賃貸住宅と違う点は住宅ローン減税ですが、2024年からは省エネ基準を満たしていない住宅は対象外となりました。トータルで考えると18万円の支出になるので、賃貸よりも8万円高いことになります。もちろんローン返済後は、リフォームやメンテナンスのことを考慮しなければ12万円の支出がなくなるので、持ち家の方が圧倒的にコスト面で有利になります。

次に高性能住宅は、5000万円で建てたと仮定してみましょう。ローンは15万円とローコスト住宅より増えますが、充実した住宅性能や設備によって光熱費、メンテナンス費用ともに抑えられています。また太陽光発電による収入に加え、減税額も増えるので、トータルでは14万円になります。これは賃貸よりは高くなりますが、35年後にはローンの返済がなくなり、その後のライフプランが圧倒的に有利になります。これらの数値が高性能住宅が経済面でも最も得だという根拠です。

人生100年時代。最終的な家の資産価値を比較する

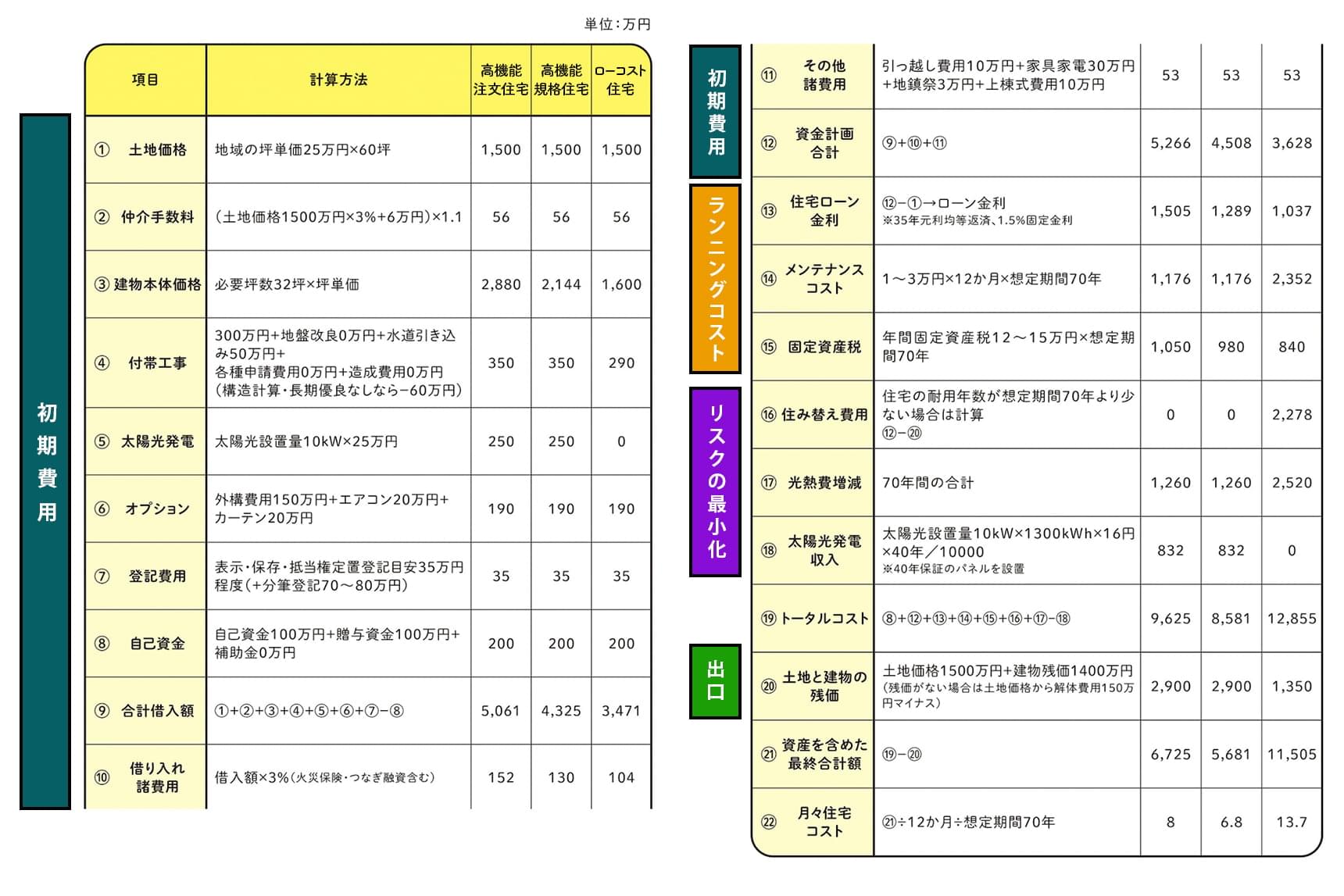

これまで住宅ローンを払う35年間の1カ月の支出額を比較してきましたが、いまや人生100年と言われる時代です。住宅の未来も100年単位で考えなければなりません。というのも住宅の性能によって、老後の財布事情、資金計画が大きく変わってくるからです。ここからは30歳で家を購入した人が100歳になったとき、高性能注文住宅、高性能規格住宅、ローコスト住宅の3パターンでどのような支出差が出るのか比較してみましょう。

未来における住宅コストの比較算出例。表19の70年間にかかるトータルコストの数値と表22の土地と建物の残価を踏まえた最終的な資産数値に注目してほしい(図および数値は『住まい大全』より)

表19の数値は、初期費用、ランニングコスト、コストリスクの最小化という点を踏まえた70年後のトータルコスト価格で、高性能規格が8000万円台、高性能注文が9000万円台、ローコスト住宅が1億2000万円台という数値になります。

住宅の価値は、住宅ローンを払い、さらに住み終えて売却を検討し始めた後も残ります。ローコスト住宅は地震やシロアリ被害のリスクにより、建て替え大規模修繕の可能性が高いので、土地の価値が残るぐらいですが、一方、高性能住宅はまだ住み続けることができるので建物の価値も残っています。特に長期優良住宅は買い手にとって安心なもので、これが本来、家が持っている資産価値なのです。

表22の数値は、30歳で家を購入した人が100歳になったときの70年間の費用総額を月割にした価格です。高性能注文は8万円、高性能規格は6万7000円、ローコスト住宅は13万7000円です。表19のトータルコストを見ると、高性能規格とローコスト住宅では4100万円以上の差が出てきます。購入額の初期費用の差が、70年でみると逆転するわけです。これは初期費用、ランニングコスト、コストリスクの最小化、出口を考えた資産という4つの要因が複合的に関係しているからです。

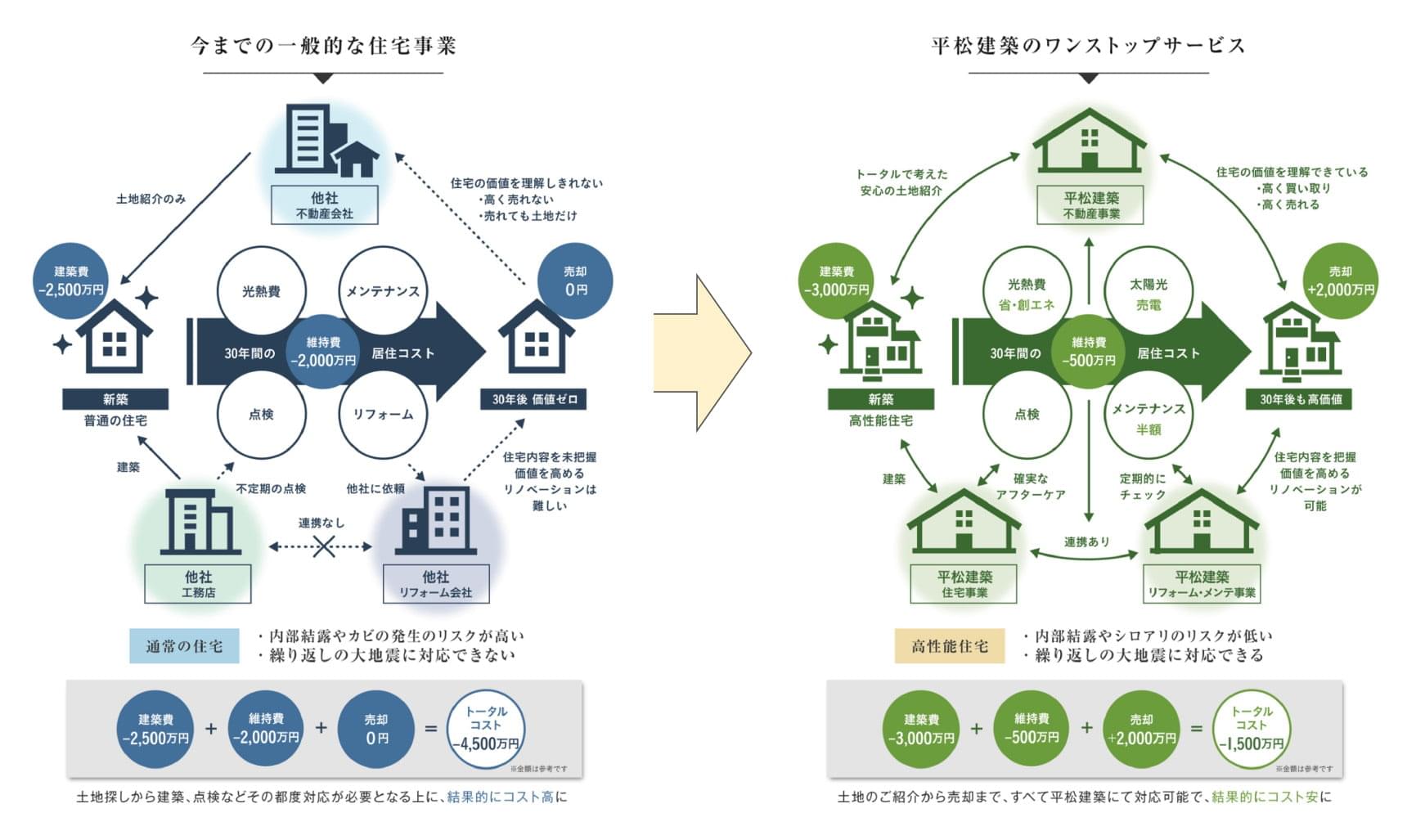

高性能な中古住宅を適正に評価する、資産構築型の住宅市場をつくる

平松建築が目指す資産構築型の住宅市場。高性能住宅をベースに家づくりを行い、住んでいる間のメンテナンスやリフォーム、住んだ後も適正な評価を行い、資産価値を残したまま中古住宅が販売できる仕組みを構築する

将来的な家の資産価値について考えるときに大切なのが、住宅の耐用年数です。いったい一般的な木造住宅の耐用年数はどのぐらいあるのでしょうか。国土交通省をはじめ、さまざまな住宅関連機関からの評価報告がありますが、耐用年数は約30〜90年とされ、評価手法の違いによって大きな差があります。耐用年数の幅が広い理由の一つには、住宅性能によって耐久性が大きく異なることが関係しています。しかし明らかなのは、長期優良住宅に認定された木造住宅は、きちんとしたメンテナンスをおこなえば、約100年の耐用年数があるということです。35年ローンが終わっても、まだ65年は住み続けられることになり、買い手がつく可能性も高まって、当然、資産価値は高くなります。

一方、現在の住宅市場をみると、この半世紀は住宅ストック数(中古物件のこと)が総世帯数を上回っています。つまり住宅が余っているのです。さらに、2024年4月30日、国土交通省が発表した住宅着工統計の最新データによれば、新築戸建ての着工数はマイナス22%と大幅に減少し、工事費の坪単価は全国平均で20%と大幅に上昇しています。つまり新築の住宅価格が高騰して供給数は減り、住宅ストック数は総世帯数を上回る構図が当分のあいだ続くことが考えられるでしょう。

こうした住宅市場を踏まえれば、今後は中古住宅の中でも長く住めるかどうかの評価基準がさらに厳しく求められるようになり、新築を建てる場合には、耐用年数の長い高性能住宅にしなければ売却すらできなくなる可能性が高まってきます。もちろん、売るために家を建てる人は少ないでしょう。しかし、売却できる高性能住宅は住んでいる間も快適で、住んだ後も老後の資産として人生の助けとなってくれます。

私たちは、100年住むことのできる高性能住宅をベースに家づくりを行い、住んでいる間のメンテナンスやリフォーム、住んだ後も適正な価格で中古住宅が販売できる資産構築型の住宅市場を築き、お客様の家づくりを、そして人生をサポートしていきたいと思います。