-

�ƂÂ���̒m��

�v�Ҏ��炪�ē�����S�n�悢�����Â���̃|�C���g

- #�ƂÂ���

- #���� �f�U�C��

- #����

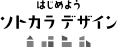

���ꌧ�b��s�ɂ���u�u��̕����v�́A����36.4m�̐؍ȉ����ɕ����A�傫�ȉ����̂��ƂR�̓��ɕ����ꂽ�����ł��B���̉����̌��I�ȕ������A�v���肪�����_�c�҂���ɂ��ē����������܂����B�Z�܂���̐��ƍ��킹�āA�S�n�悢����������|�C���g��T���Ă݂܂��傤�B

- ���̖��c��u�ɁA�яZ��{�Q�X�g�n�E�X�����Ă�

- 30m�ȏ�����鉡���̕��������܂ꂽ���R�Ƃ�

- �Ƒ����ꂼ�ꂪ��炷3����傫�ȉ����ƃf�b�L�ŕ��

- �u�����v�u�����v�u�Ԍˁv�B���{�Ɖ��̐̂Ȃ���̗v�f�ō\������

- �����ő�̃����b�g�́A�Ԏ��̎��R��

- �����̍�����`���R������A�L���ȋ�Ԃ����܂��

- �L���L���Ȍ�����ԂŁA�J���������钭�߂�

- �a���_���ȕ��͋C������o��SOLIDO�Ɛ��̑g�ݍ��킹

- �Z�܂��肪���A�����̐S�n�悳�Ƃ�

���̖��c��u�ɁA�яZ��{�Q�X�g�n�E�X�����Ă�

���ꌧ�b��s�B�Â��Z��n���Ԃő��点�Ă���ƁA�������u�ɒ���t���悤�ȍ����V���G�b�g�̕����������Ă��܂��B�����̂��̒[���Ȏp�́A���p�ق�������z���v�킹��i�i�̂���Ȃ܂��ŁA�P�C�~���[�f�U�C���A���[�h2022�ŗD�G�܁u�|���܁v���͂��߁A3���̏܂��l���������Ƃɂ����Ȃ����܂��B

���́u�u��̕����v�ɂ́AK���v�ȂƖ����v�Ȃ�4�l���Z��ł��܂��B�e���тƎq���т͂��ꂼ��ʂ̓��ɕ�����ĕ�炵�A����ɃQ�X�g�p�̓����܂߂�3�̓����S��36.4m�̑剮���̉��ɕ���ł��܂��B���ꂼ��R�̓��́A�剮���̉��̃E�b�h�f�b�L����čs�����ł���v�����ł��B

K����́A���炭�Z��ł���������̌o�N�ɂ����C�ɂȂ��Ă����̂����������ɁA���傤�ǎ���������낹�邱�̋u�����A�~�n�����ĐV�����Z�܂������Ă܂����B�~�n�͍L���A���悻600�i��2000�u�j�B�ȑO�� �����Ǝ҂��A���̃X�g�b�N����Ă锨�Ƃ��Ďg���Ă��������ŁA�w�����������͖X���T���Ɩ��Ă����Ƃ����܂��B�����Ō����ȑ�Ɉ���Ă��������c���A���̎��̂��ċN�����Ȃ炵������z���܂����B

�ȑO�͐A�̃X�g�b�N���������Ƃ����u�̕~�n�����A�X�̂��ĎԘH���B�����k�ʂɂ͑����Ȃ����߂��A���p�ق̂悤�ȕ��͋C���Y��

30m�ȏ�����鉡���̕��������܂ꂽ���R�Ƃ�

�Ȃ��A���̂悤�ȉ����̕��������܂ꂽ�̂ł��傤���B�v���肪�����_�c�҂���́u���̋u�̓쑤����́A�b��s������]�ł����ł��B���̉��ɂ��ς�����P�[�V�������ő���ɐ��������ƍl�����͎̂��R�ȗ���ł����B�쑤�̒��]���m�ۂ��邽�߁A�k���ɎԘH�⒓�ԃX�y�[�X���܂Ƃ߁A��Ԓ��߂̗ǂ��u�̒����ɐ�����{�����悤�Ȋ��o�ŕ��ʃv�������v�悵�܂����B�������邱�ƂŁA���ׂĂ̕����������ɊJ�����A�悢���]�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����ł��v�Ɛ������܂��B����A�{��ł���K������n��̃V���{���I�ȑ��݂ƂȂ�l�̈�ۂɎc��悤�Ȍ�����]��ł��������ŁAK����̗v�]�ƕ~�n���������܂��d�Ȃ�A�_�c���v���`���Ă��������̃v���|�[�V�������������������ł��邱�ƂɂȂ����Ƃ����܂��B

�b��s���������낹��Ƃ������]�̗ǂ��́A�傫�ȊJ�����̂������Ŏ�������ł����킦��B�쑤�͈�ʃK���X���肾���A�ߗZ���̎����͋C�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�J�[�e���Ȃǂ��t�����ɍς�ł���

�����Ȃ��k���̊O�ςƔ�ׁA�E���e���т͑S�ʃK���X����ɂ���ȂǁA��]���ĊJ���I�ȓ�ʁB�u��������̂��˂�̂Ȃ��V���[�v�Ȓ����́A��H����̋�J�������Ă��������ł��܂����v�i�_�c����j

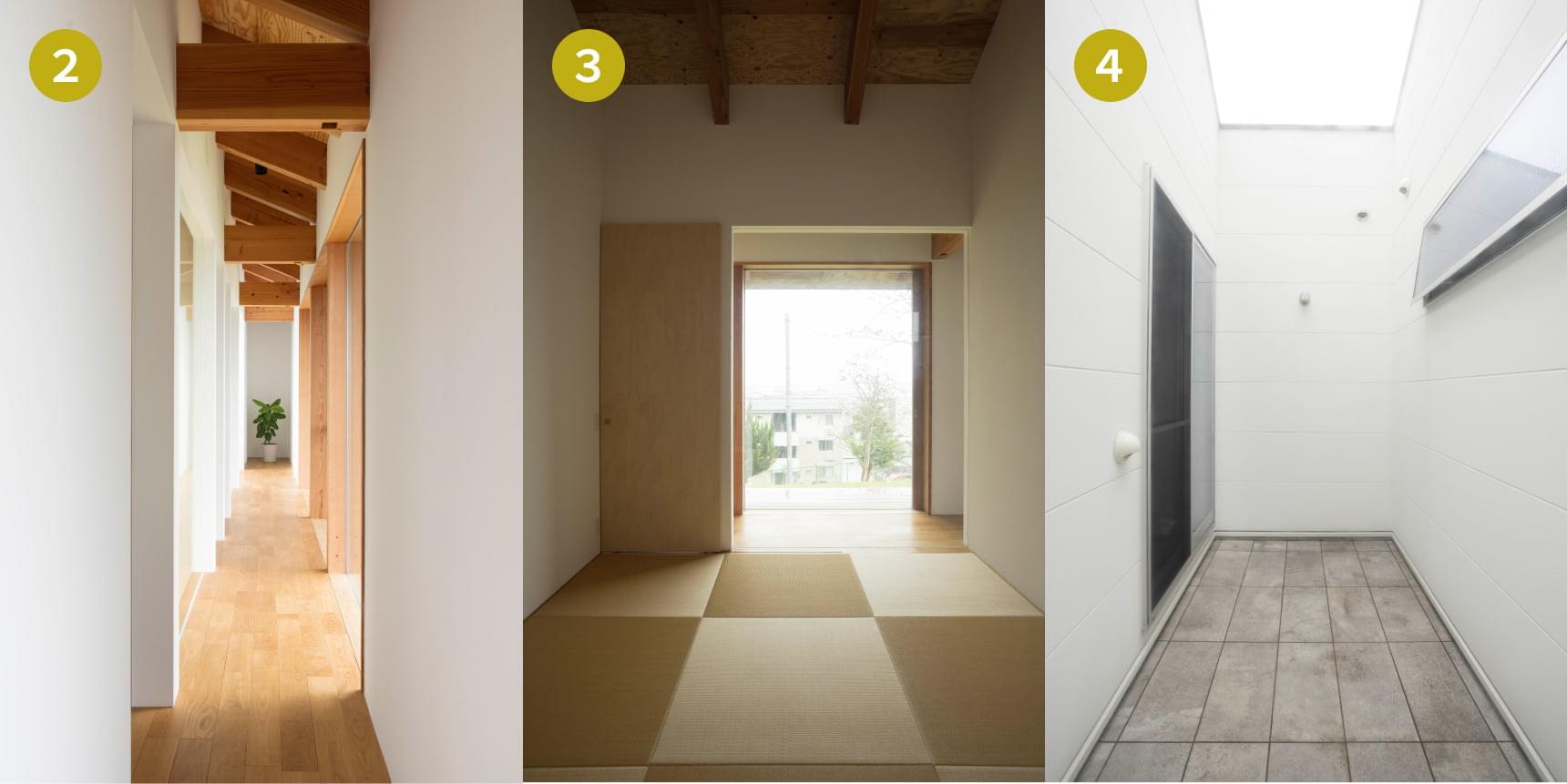

�Ƒ����ꂼ�ꂪ��炷3����傫�ȉ����ƃf�b�L�ŕ��

36.4m�̑剮���́A�т����ǂ���炷�u�ЂƂ����̉��v�Ƃ����_�c����̐v�R���Z�v�g�����̂܂܋��������̂ł����B�e���тƎq���т����ꂼ��̃y�[�X�ŕ�点��悤���̋�������ۂĂ�ʓ��Ƃ����A�ꏏ�ɕ�炵�Ă��邱�Ƃ̈��S����3�����ނЂƂ̑傫�ȉ������ے����Ă��܂��B

�����ƂĂ��[���̂������ŁA�O�ςɒ���̐[����^���A�P�Ɂg�a���ȕ����h�ɂƂǂ܂�Ȃ��V���[�v�Ȉ�ۂ�Y���Ă��܂��B��k�̒�������ł�1.5m�A���[�̍ȑ��ł�1.8m�̐[��������A�E�b�h�f�b�L���قړ������s���@�Ō����̎��͂����͂�ł��܂��B�u�e���т̓��ł݂�Ȃňꏏ�ɂ��т�H�ׂāA�����C�ɓ����āA�����v�Ȃ͂�������O�ɏo�Ă��玩�������̗���ɖ߂��Ė���B�̂͂���ȉƂ�������������܂����B�s�ւ�������܂����A���R�Ƃ̂Ȃ����̂Ŋ����邱�Ƃ��ł��A�ݔ��̐��������̎���ɂ͋t���ґ�ȑ̌��ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�i�_�c����j

�E�b�h�f�b�L�́A���i�Â����̗����͂������A�n��R�~���j�P�[�V�����̂��߂̂��炦�Ƃ��Ă����Ă���Ƃ����܂��B�u�t�́A�~�n���Ɍ��X�����Ă������̋��ł��Ԍ����y���߂܂����A�Ăɂ͉ԉ��悭�����A�l�G�܁X�ɋߏ��̐l�������吨�W�܂��āA�f�b�L�œ��₩�ɉ߂����Ă��܂��v�BK����ɂƂ��āA�Q�X�g�������ăf�b�L�ʼn߂������Ԃ��ł������Ƃ��A���̉ƂƏꏊ�������炵�Ă��ꂽ�傫�Ȋy���݂ɂȂ��Ă��܂��B

�e���т���Ԍ������q���т������A���݂��̋C�z�������������Ƃ��ł���

�u�����v�u�����v�u�Ԍˁv�B���{�Ɖ��̐̂Ȃ���̗v�f�ō\������

�_�c����́A�������\������f�U�C���Ƃ��āu�����v�u�����v�u�Ԍˁv�Ƃ����A���{�×��̏Z��ŗp�����Ă���3�̗v�f��������܂����B���̗��R�́A�n�搫���ӎ��������Ƃɂ���܂��B�u�b��͍]�ˎ���ɏ鉺���Ƃ��ĉh�������j������܂��B���̕~�n���A200�N�O�Ɍ������ꂽ��r���Ƃ��������̋����ɐڂ��Ă��邱�Ƃ�����A�R������y�n�������z�ɂ����f���������ȂƁv���_�c����B

�u�Ԍˁv�Ƃ����̂͌�����Ȃ����t��������܂���B�ǂ����蔲���Ă��鐼�����z�̑��ƈႢ�A���{�̖ؑ����z�ł͒��ƒ��́u�ԁv�ƌĂсA�ǂɂ�����A�˂����炦���肵�Ă��܂����B���{�̖ؑ����z���\�g�ƃE�`�̋��E�����܂�Ȃ��ƌ�����̂����̂��߂ŁA�u�Ԍˁv�ɂ͓��{�̖ؑ����z�̍\����̓���������Ă��܂��B���������̕�炵�Ƀt�B�b�g����悤�ɁA�����ł͐e���т̓�ʂ̒��ƒ��̊Ԃ��قڃK���X����Ƃ�FIX�K���X���A�����邩�̂悤�Ɍ����Ȃ���A�Ƃ���ǂ����1�ԕ��̈����˂�݂��Ēʕ���o������\�ɂ��܂����B

FIX�K���X�ƈ����˂��A�����������Ȃ��悤�ɘA���������쑤�̊J������w�i�ɁA�����Řb�������_�c�����K����̂����j�B�����j���_�c����̃r�W�l�X�p�[�g�i�[�Ō��z�ւ̗������[���A���̌��I�ȉƂÂ�������[�h����

�����ő�̃����b�g�́A�Ԏ��̎��R��

�u�㉺�K�̊W���ŊԎ��ɐ��o��2�K���Ă�3�K���ĂƈႢ�A�����̏ꍇ�͊Ԏ��i���ʃv�����j�̎��R�x�������̂������b�g�ł��v���_�c����BK�@�ł͕~�n�̍L�������Č��I�ȃv�����j���O���s���܂����B�т����S�ɕ������A���L����e���т̃L�b�`����_�C�j���O���q���ё��ɔz�u�B�Ԍ�������Ƃ��Ɉ͂ފɂ₩�Ȉ�̊����������܂����B�����̐�ɂ��݂��̗l�q���m�F��������̂��n�����ł��镽���̂悳�ƌ����܂��B

�����t���b�g�ȕ����͏Z�݂₷���̓_�Ō������Ƃ͂Ȃ����̂́A��Ԃ��P���ɂȂ肪���B�������_�c����́A�����n���̌�������ԍ\�����ӎ����������ł��B�e���тł́A���␅�������������ɕ��ׂ����Ƃ���A�����L�������܂�Ă��܂��B�����������L�тčL���������ł���ƂƂ��ɁA�傫���L����̂���ꏊ���畝�̋����ꏊ�ւ̃V�[���W�J���h���}�`�b�N�ŁA�L���ȋ�ԑ̌��������炵�Ă��܂��B

�@�q���т́A�z�e�����C�N�ȐQ���{���ʁE�g�C���̃V���v���ȍ\���B����2�����2m�ȏ㓏�̔z�u����ނ����邱�Ƃʼn��s�̐[���E�b�h�f�b�L�Ƃ��u�Ԍ�����v�Ƃ��ė��p���Ă���

���^�A���������������ł���L�������l�Ȓ��߂݁A��ԑ̌���L���ɂ��Ă����

�����^�B�v�Ȃ��ꂼ��̐Q�����ʂ���L�������ɔz�u�B�L���z����2���̃K���X�ʂ�ʂ��Ē��]��J������ƂƂ��ɁA�L�����ɏՑтƂ��ĊO�����狗������邱�ƂŃv���C�o�V�[�����A���S���������炵��

�E�^�C�Q���Ɛ����̊Ԃɒ�������ނ��ƂŁA�k���ɑ����Ȃ��Ă������ʂ�悤�ɂ���

�����̍�����`���R������A�L���ȋ�Ԃ����܂��

������Ƃ����a���_���ȊO�ς����]���āA�����͎��R������閾�邢���Ɖ�����̂�����x�[�X�ɂ��������ŁA�d�����̂���O�ςƂ̃M���b�v����ۓI�ł��B����Ȏ��������J���I�ȕ��͋C�ɂ��Ă����̂��V��̍����Ɠo����B�V��̍�����`��̐������Ȃ��A���R�ɐݒ�ł���̂�2�K�̂Ȃ������̃����b�g�ł��B

�u�����̌`��������Ƌ�Ԃ̗��\������A���S����^���Ă����C�������ł��BK�@�ł͓o����ԊԊu�ɔz���邱�ƂŁA��Ԃ����Y�~�J���ɘA�������ۂ�^����悤�ɍH�v���܂����B�܂��o����̒����́A�����n�̓���Ȑڒ��܂Ō�������Ă���̂ŁA�����K�v����܂���B���̍\���̂������Ŏ����̒����s�v�ɂȂ�A��莩�R�ȊԎ�肪�\�ɂȂ�����ł��v

�����`��̎��R�����炭��L���Ȏ�����ԂƂƂ��ɁA�n�ʂƋ߂����Ƃ���o���肪�ȒP�ŁA�C�y�ɒ�ƂȂ����̂������Ȃ�ł͂̓����Ƃ����܂��B���̉Ƃł͋u�Ƃ����~�n�̐�����A�n�ʂ��畂���ԃf�b�L�ƒ��]������ɂ��Ă��܂����A���n�ł��n�ʂɋ߂��v�ɂ���A����ɒ�ɐe���݂₷����炵���\�ɂȂ�ł��傤�B

�L���L���Ȍ�����ԂŁA�J���������钭�߂�

��������̌�����Ԃ��y���߂邱�Ƃ��A�����Ȃ�ł̖͂��͂ł��傤�B�Ƃ��ɉ�����K�@�ɂ͐[���������E�b�h�f�b�L�������̈ꕔ�Ƃ��ėn������ł��܂��B�t�͂��Ԍ��A�Ă͉ԉΑ����ӏ܂���ȂǁA�y�����C�x���g���Ƃ͂������A����I�ɗ[���݂�������r�[��������ł݂���A�����ƋY�ꂽ��ƁA�����̉����̋��ꏊ�Ƃ��Ċ��p����Ă��܂��B

����̃��C�������ɃV���[�v�Ɍ�����̂́A���������J�t�����Ă��Ȃ�����B����𔖂����������������Ƃ����_�c����̐v�̈Ӑ}���AK�����ꂽ���ƂŎ����ł��܂����B�܂��A���������Y���ǂ��@���J�̉������ɕ���������A�J����߂Ċy���߂�̂������Ȃ�ł͂ł��傤�BK�@�̏ꍇ�A���̏o���[���J���̒��˕Ԃ�̉e�������Ȃ����Ƃ�A�~�n���L���J�����₷�����ƂȂǁA���������������Ƃʼn\�ɂȂ�܂����B

���̋��ɋ߂��ꏊ�ɐ݂����u�Ԍ�����v�́A�q���т̔z�u��������ނ����ăE�b�h�f�b�L�̍L���Ɨ����������m�ہB�E�b�h�f�b�L�ɂ͐��ɋ������v�����̗p�B�L�X�������ˊO��Ԃʼn߂����ЂƂƂ��́A����Ƀ����N�[�[�V�����������炵�Ă����

�a���_���ȕ��͋C������o��SOLIDO�Ɛ��̑g�ݍ��킹

�_�c���O�ǂ�SOLIDO��I���R�́A���z�̎��a���_���̕��͋C�Ɏ���������Ƃ����܂��B�u�H�Ɛ��i�Ȃ̂Ɏ��R�f�ނ̂悤�ȕ\��̑��l��������A�؍ȉ�����̑f�ފ���SOLIDO�͂҂����肾�Ǝv���܂����v�B�S�����̗p�������ƂŁA�O�ςɈ������܂�����ۂ�d������������Ă��܂��B

�����e�i���X�Ɏ�Ԃ�������Ȃ����Ƃ�SOLIDO�̖��͂��Ƃ����_�c����B�u���R�f�ނɂ̓����e�i���X�������̂ł����A��Ԃ��قƂ�ǂ�����Ȃ�SOLIDO�́A���̓_�Ŏ{�傳��ɂ����߂₷���ł��ˁB���̈���ŁA�����ɂ���ĕ\�ʂ̔����������ω�������ƁA���R�f�ނɋ߂����������킹���̂��ʔ����B�g�U�E�H�Ɛ��i�h�Ƃ��������������Ȃ��̂�������ł��B�Z����ɂ��邱�ƂŁA�A�e�ƒ���̐[�����o���Ă���Ƃ�������͂ł��ˁv�B�����̖k���͈��SOLIDO�̎d�グ�B�H�Ɛ��i�ł���Ȃ���o�N�ŕω����Ă������[��������܂��B

�Z�܂��肪���A�����̐S�n�悳�Ƃ�

�_�c����ƃf�b�L�ŗ����b������K����Ɩ�����ɏZ�ݐS�n�ɂ��Ďf���Ă݂܂����B�u�������قړ�����Ȃ̂ŁA�~�͕����̉��[���܂œ��������Ēg�����A�Ă͌������A�������Ă���āA���ʂ��̂����f�b�L�͋C������������ł��v��K����B

���ɋC�ɓ����Ă���̂́A���̉Ԑ����Ƃ��߂��Ẵe�B�[�^�C���B���r���O�̑�J������A�Ă͉ԉA�H�͍g�t�A�~�͐ቻ�ς������鎭�R�����y���߂邻���B�u�G�߂��ꂼ��̂悳�������āA�F�B����������V�тɗ��Ă����̂��������ł��ˁv�B�Q�X�g���[���ɂ͊C�O������F�l�����܂�ɗ��āA���s�ό��̋��_�ɂ��Ă��邻���B���̉Ƃ��ł��Ă���Q�X�g�������āA������������̂�����X�𑗂��悤�ɂȂ����̂́A70���K����ɂƂ��đ傫�ȕω��ł��B

�u�傫�ȑ����璩����[���A������y���߂܂��B365���ω�����i�F���A������f�b�L�ł��났�Ȃ��璭�߂���̂��ō��̂��������B�f���炵���v�Ɋ��ӂ��Ă��܂��v���_�c����Ɍ�閺����B

�b�܂ꂽ���P�[�V������w�i�ɒa������K����̉ƁB�Ԏ��̎��R���⌬���̖L�����Ƃ����������Ȃ�ł͂̃����b�g�𑶕��Ɋ��������A�S�n�̂悢�Z�܂��ł����B

���z�f�[�^

| ��v�p�r | ��p�Z�� |

|---|---|

| ���ݒn | ���ꌧ�b��s |

| ��\���`�� | �ؑ��ݗ��H�@ |

| �~�n�ʐ� | 2000�u |

| ���z�ʐ� | 226.24�u |

| �����ʐ� | 150.38�u |

| �H������ | 2020�N8���`2021�N8�� |