-

家づくりの知識

【設計者の自邸 #1】築34年の住宅を引き継ぎ、蓄積した時間の深みを生かしてリノベーション

- #家づくり

- #リノベーション

- #中古 戸建て

SHARE

建築のプロフェッショナルが暮らす住まいは、どのような空間なのでしょうか。豊かな経験と知識をベースに思い描くイメージを形にし、時に実験的な試みも取り入れた設計者の自邸には、私たちが参考にできるヒントが隠れているかもしれません。今回訪ねたのは、竹中工務店設計部にお勤めの足立裕己さんが暮らす住まい。有名建築家が設計した築34年の戸建て住宅を購入し、みずからリノベーションを行いました。

広さを求めて選択した戸建てリノベーション

大阪・豊中市の緑あふれる住宅街。落ち着いた家並みの中を歩いていくと、片流れ屋根のモダンな外観が見えてきました。この住まいの竣工は1984年。それから34年が経った2018年、リノベーションを経て、新しい持ち主へと引き継がれています。

リノベーションを経て生まれ変わった住まい

ここに暮らすのは、大手ゼネコンの竹中工務店で設計職につく足立裕己(ゆうき)さんと奥様、小学生と高校生のお子さんの5人。足立さん自身がリノベーション設計を手がけ、自分たちの暮らしに合う住まいへとアップデートしました。

仕事ではホテルやオフィス、礼拝堂や結婚式場など公共性の高い建物を多く手がける足立さんにとって、住宅設計は初めての経験。これまでの経験を生かし、さらに今後の糧となるであろう住まいづくりのプロセスは「楽しい経験でした」と振り返ります。

竹中工務店設計部にお勤めの足立裕己(ゆうき)さん。大学時代から住み慣れた大阪の北摂エリアで中古物件を探してリノベーション

リノベーションのきっかけは、暮らしていた賃貸マンションが手狭になったこと。長年このエリアに暮らし、交通の利便性や緑が多い街並みも気に入っていたことから、同じ地域で住み替えを計画されました。新築や分譲マンション購入も検討しましたが広さを重視し、坪単価を抑えられる戸建てリノベーションを選択します。

リノベーションでポイントになるのが、既存の建物をどこまで生かせるか。それによってデザインもコストも、工期の長さも大きく変わるためです。「できるだけ既存のまま生かせる建物を探したい」と不動産サイトで情報を集めましたが、デザインと住み心地を両立するリノベーションをイメージできる物件は、なかなか見つからなかったといいます。

手を動かすことが好きな足立さん。住まいの随所に手づくりのオブジェが。窓辺には「太陽の塔」、そして自邸を模してつくった陶芸作品が飾られています

建築家、遠藤剛生が手がけた住宅と偶然の出会い

ある日、奥様から「ここはどう?」とLINEで送られてきたのがこの物件。資料は間取り図と外観写真1枚のみだったにも関わらず「良い家かもしれない、と初めてピンときて、内見を申し込んだんです」。

建物は木造2階建て、延床面積142.35m2(約43坪)。リビング&ダイニングの他に個室が4室あり、間取りを大きく変えなくても家族それぞれのプライベート空間を持てることがイメージできました。

何より足立さんを引き付けたのが、ソリッドで美しい外観。東西に長い敷地の奥に向かって雁行(がんこう)する設計で、1/2勾配のシャープな片流れ屋根と切り妻屋根の組み合わせが、ファサードに心地よいリズムをもたらしています。軒も庇もない簡潔なフォルムが、モダンな表情を引き立てていました。

リノベーション前の住まい。建物のフォルムに惚れ込み、形は変更せず外壁材と屋根材、一部の窓の位置のみ変更することに【写真提供:足立裕己さん】

「骨格がきれいな建築だと感じました。中古住宅は外観を整えるために手間もコストもかかると予想していましたが、この家は元のフォルムが美しい。手を加えるのは最小限で良いと、見てすぐに分かりました」

個性的な外観は、室内空間にも現れています。玄関の扉を開けると、目の前には伸びやかな吹き抜けのホール。2階に上がると屋根勾配が表れた傾斜天井が面積以上の開放感をもたらし、ハイサイドライトから落ちる美しい光も印象的でした。

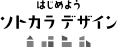

左/2階から見下ろした玄関ホール。どの角度から見ても美しいペンダントライトは、デンマークの照明ブランド、ルイスポールセンの「Patera450」【写真提供:足立裕己さん】

右/2階西側の子ども部屋。屋根勾配が表れた天井、南向きのハイサイドライトからの光が伸びやかさを演出

現代では珍しい無垢材の木天井や木製の扉、造作家具、カーテンボックスなど、当時の職人の丁寧な手仕事を感じるしつらえも随所に。「このまま生かしたい」と思うものにたくさん出会えたことも、足立さんの背中を押しました。

建物の購入後、前オーナーが保管していた竣工時の図面を見た足立さんは驚きました。設計を手がけたのは、1970年代から関西を中心に活躍した建築家の遠藤剛生。地形に沿った幾何学的なデザインの集合住宅を多数手がけたことで知られています。足立さんを魅了した特徴的な外観は、まさに彼の真骨頂だったのです。

リビング&ダイニングで過ごす足立さんご夫婦。飴色に変化した無垢の木天井は既存のまま、床材と壁紙、家具や照明を一新することで陰影が際立つ空間に。無垢材のダイニングテーブルは金沢の家具工房兼ショップ「つばきや」で購入

コンセプトは「既存を生かし、継承する」

内見時は前オーナーがまだ暮らしていて、直接話をすることができました。その時に交わした言葉を、足立さんはよく覚えています。

「前のオーナーの方はこの住まいに愛着があったものの、築年数を重ねているため売却したら取り壊されるのだろうと思っていたそうです。私が『改修して受け継ぎたいと考えています』と伝えたら、とても喜んでくださって。前オーナーも喜んでくれるようなリノベーションをしたいと、その時に思いました」

設計コンセプトは「できるだけ既存のものを生かし、新たに加えるものは“黒子”として目立たせず、蓄積された時間の深みを際立たせる」。住まいの力を引き出し、必要最小限のアップデートを行うことを目指しました。それはコストや工期だけが理由ではありません。「建物の歴史を受け継ぎ、人の営みの痕跡や重ねた傷を生かすことがリノベーションの醍醐味です。蓄積された時の重みはコピーすることができません。長く使われた空間にしか生まれない圧倒的な価値があると考えています」。前オーナーと言葉を交わした経験も、建物を引き継ぐ思いを強くしました。

リノベーション前のリビング。窓の位置と天井はそのままに、赤いカーテンの色も受け継いでいます【写真提供:足立裕己さん】

計画前、住宅市場をリサーチする過程で改めて知ったのは、全国的に空き家が増える一方で、戸建て住宅の需要は変わらずにある現状でした。今後戸建てリノベーションの需要増加が予想されることから「自分の経験の幅を広げるためにも、既存を生かすリノベーションに取り組もうと考えました」と足立さん。

施工は、新築時と同じハウスメーカーに依頼。建てたメーカーや工務店は当時の工法を熟知し、新築時の図面が社内に残っている場合も多いため、リノベーションも依頼するケースが多くあります。今回のリノベーションは足立さんがスケッチやメールでディレクションを行い、それを元にハウスメーカーでCAD図面を起こす手法で進めました。

「意外に思われることも多いのですが、仕事でも私たち設計者はスケッチや言葉でイメージを具現化することに専念し、図面はCADの専門職が起こすという分業を実践しています。今回は間取りをほぼ変えないことが前提だったのもあり、既存図面の上から手書きで変更指示を書き入れ、図面を起こしてもらう方法をとりました。メールのやり取りでほぼ完結できたので、仕事と並行して無理なく進めることができましたね」

玄関の造作下足箱、リビング&ダイニングに続く右手のドアは既存のもの。ドアはヤマハの古い製品ですが、上質な材を使ったクラシックな佇まいが気に入って現在も使っています。高さが低いため、背が高い人はくぐるように出入りしているそう

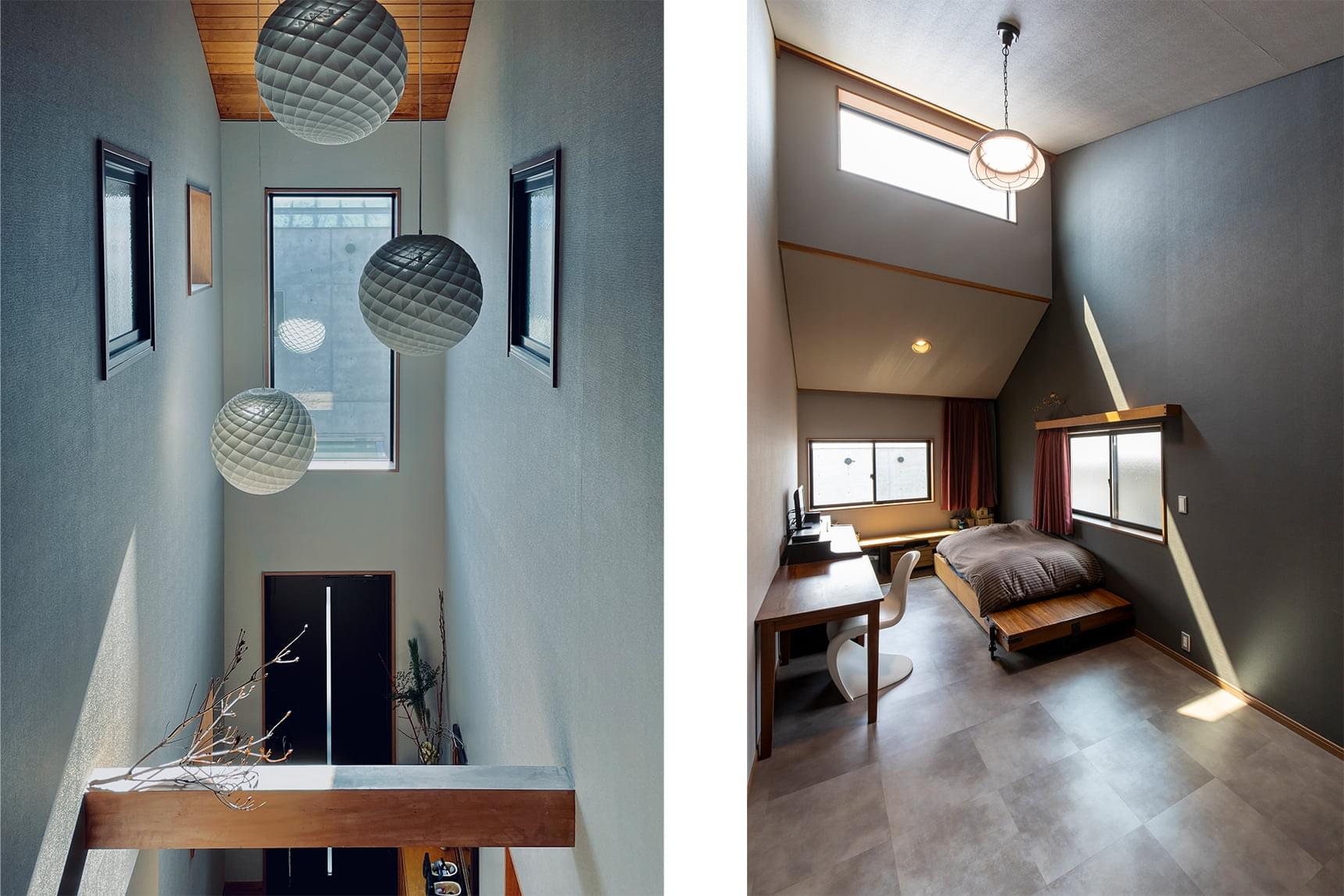

リノベーション後の1階平面図(左)と2階平面図(右)。1階はキッチンからバスルームまで直線でつなぎ、階段まで回遊できるプランに。2階の間取りはほぼ変更なく、子どもたちとご夫婦の個室に。和室だった中央の個室は洋室に変更

イメージの起点は外観

築年数を重ねていたことから、既存の外壁と屋根は一旦剥がしてスケルトンに。耐震補強を行った上で、新たな外壁材と屋根材を施工して防水性能も強化しました。

「最初に考えたのは、室内よりも外観のデザインでした」と足立さん。その理由とは?

「建築の外観は街並みを構成する一つ。公共施設であっても住宅であっても、それは共通しています。環境に調和する佇まいを考えることは住まいづくりでも非常に大切なこと。だからこそ、設計を生業にする人の多くは外観から考えることが多いんじゃないかなと思います」

既存の外観は、全面にブルーのスレートを下見板張りしたモダンな佇まいでした。その形態と陰影ある表情は踏襲しつつ、やや人工的な印象があったブルーをより自然な風合いに変えたいと考え、最適な外壁材を探すことに。しかし、イメージに合うものはなかなか見つからなかったそう。

「住宅の外壁で広く使われる窯業(ようぎょう)系サイディングは、質感があまり好みではなくて。マットでグレイッシュな素材を探しましたがあまり選択肢がなく、やむなく仕事で採用したことのあるアスファルトルーフィングにしようかと考えていました。そんな時、たまたま建築専門誌で見つけたのが『SOLIDO(ソリド)』だったんです」

リノベーション後のファサード。建物の形はそのままに、外壁を「SOLIDO typeM_LAP」に一新

SOLIDOはケイミューが製造するセメントを原材料とした建材。製造過程で素材から湧き出す白い模様「エフロレッセンス」をあえて抑えず、セメント本来の質感を生かした画期的な製品です。今でこそ多くの住宅や店舗の設計で使われていますが、当時はまだ登場したばかり。プロとして膨大な種類の建材を熟知する足立さんにも、新鮮な印象を与えました。

「自然素材のようにマットな風合いや、塗装を施さず一枚ずつ違う無垢な表情。この素材なら特徴的な建物の形状をより彫刻的に表現できると感じて、すぐにケイミューに問い合わせました。選んだ製品は、既存の外壁と同じように下見板張りができる『typeM_LAP』です。当時の色のラインナップは『鉄黒』と『セメント』の2色のみ。新しく加えるものは“黒子”に徹するというコンセプトから、鉄黒を選びました。関西の住宅施工事例、第一号だったそうです」

サッシもすべて高断熱仕様の製品に一新。サッシ枠は黒を選び、外観をワントーンで統一してシックな印象に仕上げています【写真提供:足立裕己さん】

印象的なのが、庭を彩るとりどりの植物と外観の美しい調和。前オーナーから樹齢を重ねた木々を受け継ぎ、新たに季節の移ろいを感じる樹木、レモンやブルーベリーなどの果樹を植樹。砂利の庭やつくばいもしつらえ、五感で庭を楽しんでいます。

左/前面道路に面した東側はアガベや果樹を植え、既存の石垣になじむロックガーデンに

右/アプローチ沿いにしつらえたつくばいも、外壁の色に合わせてグレーの石を使用

「この家に暮らしてから、庭いじりが日々の楽しみになりました。花が咲いたり実をつけたり紅葉したり、季節の移ろいを楽しめるように色々な植物を選んで植えて、剪定などのメンテナンスも自分たちで行っています。既存の石垣が時の蓄積を感じられて美しかったため、もともとあった生垣を生かしつつ、石を主体とする庭につくり変えました」

門柱や門扉は既存のものを活用。ダークグレーにDIY塗装し、外壁のカラーに調和させています。この塗料は、外壁に使ったSOLIDOのカラーに合わせて特注したもの。インターフォンを内蔵した表札は職人に頼んで確保しておいてもらったSOLIDOの端材で製作するなど、細部に至るまで色と質感を調和させた外構が、色とりどりの植物を引き立てています。

既存の門柱と門扉を生かし、外壁に合わせて特注した塗料でペイント。インターフォンを組み込んだ表札はSOLIDOの端材で製作。愛車の赤を引き立てます

「よい枝ぶりに成長した植物や門柱、アプローチといった外構がすでにあるのは中古住宅の魅力ですね。新築住宅で一から用意するとなるとまとまった予算がかかるし、植物も大きく育つまでに時間がかかる。季節を感じる庭のある暮らしを楽しめているのも、この建物のおかげです」

玄関ポーチにはルイスポールセンのブラケットライト「PH 3-2 1/2 ウォール」を。二層から成るシェードの形が、外壁の下見板貼りと似た表情に

既存を引き立てる“黒子”の素材

室内の間取りはほぼそのまま活用しつつ、北側にあった和室をなくし、家事に便利なようキッチンからバスルーム、階段ホールまで回遊できる動線に変更。老朽化が進んでいたキッチンやバスルーム、トイレなどの水まわり設備はすべて入れ替え、快適性を高めています。

左/以前は味わいある造作キッチンでしたが、老朽化が進んでいたためシステムキッチンに交換。吊り戸棚の面材は外装材と合わせてマットなグレーを選びました

右/システムバスと洗面カウンターはブラックを基調に。「色を重視して選びましたが、ブラックを選べるメーカーが意外と限られていて探すのに苦労しました」と足立さん

時代を超えて色褪せない魅力を持つ無垢材の天井や扉、巾木(床と壁の境目に取り付ける部材)はできるだけ生かし、経年で傷んだ壁紙や床材のみ改修。新しい素材は既存の内装材を引き立てる色と質感、そして外装材の風合いに合うものを選びました。

「日常の背景となる場所なので、あまりたくさんの色や質感をミックスしたくなかったんです。もともと内装に使われていた色を整理し、新たに加える素材は、既存の素材を引き立てる“黒子”に徹する意図でグレーとダークグレーのみに絞りました。アクセントカラーは、全室で統一したカーテンのダークレッド。実はこれも、前オーナーが使っていたカーテンの色が素敵だったので踏襲したんですよ」

素材の種類を最小限に絞り、壁はグレーを基調に一部のみダークグレーの壁紙を使ってアクセントウォールに。外観の色ともリンクさせました。床に選んだのは、同じくグレーのビニルタイル。通常は店舗設計で使う製品で、土足にも耐える耐久性と清掃性を備えているため愛犬がいる足立邸でも安心です。キッチンの面材やシステムバスも黒やグレーで統一し、室内外のイメージを調和させました

ダイニングからリビングを見た風景。西側の壁一面のみダークグレーの壁紙を使ってアクセントウォールに。カーテンは全室ダークレッドで統一

階段や手すり、2階ホールの収納扉も既存のまま活用。味わいある木の表情が、新築にはない深みを与えています

「今回自分の中でルールとして決めたのが、特注品は使わず既製品のみ使うということ。仕事で関わる公共施設などの設計ではサッシや造作家具、水栓などあらゆるものを空間に合わせて特注することが常ですが、今回はあえてそれを禁じました。制約がある中でも豊かな空間をつくれるのか試したかった。いわば実験ですね(笑)。結果、コストや納期を抑えて心地よい住まいをつくることができたと思います。今後住宅のプロジェクトに関わる機会があれば、今回の経験が生かせそうで楽しみです」

建物の骨格や普遍的な素材を生かし、加える質感を厳選した住まい。過去の住まい手やつくり手へのリスペクト、建築を受け継いでいく思いが表れると共に、リノベーションの新しい可能性を示してくれました。